![]()

|

労研饅頭に就て 倉敷労働科学研究所長 1.労研饅頭の由来 倉敷労働科学研究所で造り出した饅頭は、もともと満州人が主食としている饅頭(まんとう)からヒントを得たものである。私の二回に渉る満州への旅で、いろいろとその製法に就て学び、これを研究所で造って見たが、どうしても出来がよくない。それで意を決して大連から饅頭製造に慣れた林樹宝君を研究所に呼びよせて、本格的な製造研究に進んだのであった。 満州人の常食としているもとのままの製法や形では日本人の嗜好や趣味に適しない、林君が着任してから、いろいろと製法や技術上に苦心した結果、その味や形に於て吾々日本人に親しみのあるものとなるまでには相当の時日を要したのであるが、遂に「これならば」、と思われる吾々の饅頭が出来上るに至った。 |

|

2.労研饅頭の主食代用品としての栄養 主食代用品としての「労研饅頭」と、各種主食並に主食代用品との間の各食素含有量の比較は左表の如くである、「パン」とほとんど相似ているのは、その材料を一つにするためであること勿論である。またこの分析表に於て「パン」及び「労研饅頭」が主食品並に主食代用品に比して優秀なる結果を示すのは、勿論、食物そのものの組成にもよるが、一つには食物中の水分含有量の差異に基くものである。 |

|

|

| 昭和6年10月 私立松山夜学校 労研饅頭 製造工場と夜学生 |

創業当時の製造風景 |

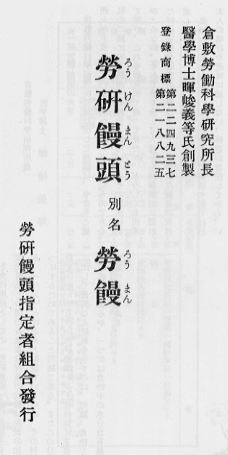

労研饅頭(ろうけんまんとう) ―愛媛県百科大辞典より― 「夜学生に学資を…」と、松山でつくりはじめた饅頭。本県では昭和六年十月に、松山夜学校奨学会ではじめて製造販売した。 関岡 武太郎 執筆 |

|

|

|

| 昭和12年頃 労研饅頭 配達風景 現在の勝山町本店場所 |

昭和12年元旦 竹内の家族と従業員 |

手作りで素朴なふるさとの味 松山に労研饅頭あり ―松山の老舗(松山百店会発行)より― 「伊予の国にはいろいろ菓子があるが、僕の好物はこの労研饅頭。これまた旨い粗食である。」 |