|

�@���̒I�ɂ��郌�R�[�h��youtube��ʂ��ďЉ�Ă�������My Music Garden�ł����A�ˑR�ɏI���̂Ƃ�����

�܂����B

�@�����₩�Ȃ��烌�R�[�h�����̌���ɋ��͂��Ă������肾�������A��ʎВc�@�l���{���R�[�h����̃N���[��

�ɂ����youtube�̃A�J�E���g����������Ă��܂����̂ł��B

�@�Q�N�ȏ���O�ɃA�b�v���[�h�������R�[�h�����ɂ��āA���R���̐\�����Ăɂ��youtube����x�������āA����

�ɂ��̃A�b�v���[�h����������A���ꂪ�R���ăX���[�A�E�g�E�`�F���W�Ȃ�܂����������Ȃ�Q�[���Z�b�g�ɂȂ�

���̂ł��B

�@�����ԃm�[�N���[���������̂ɁA�����ɂ��ĂR�A���A�E�g�Ƃ������Ƃ́A�������̓���������ɈႢ�Ȃ��ƃj����

�ł���B

"���R�[�h"�ƌĂԍ����~�Ղ��������邱�Ƃ���Ȃ��Ȃ��������A���R�[�h�̑f���炵�����Љ��`�����l�����\

������邱�Ƃ͂����Ă��N���[���Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B

�@���y�͖ڂɌ����Ȃ��B���ǂ�ł��̉��y�̑f���炵���������邱�Ƃ��ł���l�͑����Ȃ��B�����A�b�v���Ȃ���

�Ύ��ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ�������������Ȃ�Good Music�Ȃ̂����E�E�E�B

�@�Ƃɂ��������̐l�����R�[�h���y�����ɂ��邱�Ƃ��ł���@�����Â����n���ɑ����邱�Ƃɂ���Ă����|�b

�v�E�~���[�W�b�N�����͐����c��Ȃ����A�X�ɐV���ȕ�����n��o�����Ƃ��ł��Ȃ����낤�B

�@���݂̂悤�ȃ|�b�v�E�~���[�W�b�N�s�т̎��オ�������Ƃ́A�l�X�ȖʂŔߌ����B����h���ĉ��y�łԁB

�@�䐴�����肪�Ƃ��������܂����B

�@�ƁA���낢�댾���܂������A�������ꂽ�A�J�E���g�Ɠ���8ekochannel���܂����{�����Ă���̂ŁA�ĊJ�o����

�����B�������ɁAyoutube���͎���悭�������Ă���炵���A�A�J�E���g�����{�������̂ł�

�@�������A�A�b�v����͏��ł��Ă��܂����������ۑ����Ă���̂ōăA�b�v�͉\�ł��B

�@�m�y��e�[�v�����͔�r�I�A�E�g�����Ⴂ�悤�Ȃ̂ŁA�����������͈͂ň�������Good Music���A�b�v���Ă�

���܂��̂ŁA8ekochannel����낵�����肵�܂��B

�@���Ȃ��̉����������N���b�N���x���ł��B�ˁ@https://www.youtube.com/channel/

UCH5W8mcp4qdxwdgN0mU_0GQ

|

|

|

|

| ��U�P��@�A���p���ōK���ɂȂ낤

|

|

|

�@�S���S���͖����V�c�䂩��́u�A���p���̓��v���ƐV���ɍڂ��Ă����B

�@�����B�����A���͂��̎��̑�D��������ς�Ȃ̂��B�Ԃ���ł���������ł��n�j�����A�Ƃɂ�������̗ʂ�����

�قǂ����B�@���̒��Ńp���Ƃ��R���{���閡�����������Ȃ��B�����ĉ�����������������E�E�E���オ��Ȏ�����

�ЂƂƂ����B

�@�������A���p���Ɖ��y�Ɖ��̊W������̂��E�E�E���������A���p���}���̘̉̂b���낤�Ƃ�������肽�����Ȃ��E�E�E��

���@�A�T�X�K�ł��B

�@�J�Ԍ����Ă���悤�ɁA�A���p���}���̉̂̉̎��́A�c�t�����ɂ͓��ꗝ��s�\���B�X�[�p�[�q�[���[�̃A�j

���\���O�Ȃ���A�u���E�̕��a����邽�߁v�Ƃ��u���`�̖����v�ȂǂƂ������t�͏o�Ă��Ȃ��B

�@���̓���̂��A�j���\���O�Ƃ��ăq�b�g�������̂́A��ȉƂ̗͂��낤�B�q�ǂ��͉̎��̈Ӗ���������Ȃ��Ă��A����

�f�B�ƌ��t����o���ʼnS���B

�@�����ď\�N��A�Y�ݑ����N���ɐ������A�ӂƂ��̉̂̃����f�B�����ɂ��ĉ̎��̌��t���v���o�����Ƃ��A���߂Ă���

�Ӗ���������̂��B�@����͊J�����鎞��҂^�C���J�v�Z���ɓ����Ă���l���̉����̂������̂��B

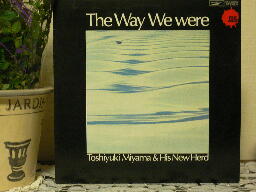

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����̏Љ�Ȃ͍ō��́u�l���̉����́v�̂P�ȁA�T�C�����ƃK�[�t�@���N���́u�����ɉ˂��鋴�v��

�l�g�����b�^�[�A���C�i�[�h�E�t�@�[�K�\�����W���Y�̃t�B�[�����O�ŃJ�o�[�������̂ł��B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/SBIM4Ypi-Ws

|

|

|

|

|

�@����̃G�C�v�����E�t�[�����x���ꂽ�l�A��Q�ɂ���ꂽ���X�ɐS��育����\���グ�܂��B�E�\�������l�͗��N

�Ԃ蓢���ɂ����ł��傤�E�E�E�K���{�Ԃ��ŁB

�@IT'S A SIN TO TELL A LIE�@�i�R�͍߁j�Ƃ����X�^���_�[�h�i���o�[������B

�@����͗��̉̂�����A�̎��������f�B���y���m���Ő[�����͂Ȃ����A�E�\���s���Ƃ���܂ōs���ƍ��\�߁A�U�؍߂ɖ��

���̂ŁA���̏t�A�������悤�Ǝv���Ă��邠�Ȃ��A�\���ɐS���ăE�\�����Ă��������l�B

�@�Q�l�܂łɐ\���܂��ƁA�p�b�g�E�u�[���̉S����APRIL LOVE �i�l���̗��j�Ƃ����q�b�g�ȂɁu�l���̗��́A���̊��

���N�����`�v�Ƃ��������肪����B�ǂ�������Ȃ��̋N����͂����Ȃ��E�\���Ƃ����킩��̂ŁA���ꂮ�炢�͈̔͂ŃE�\��

���̂������̂ł��B�������A����ł̓E�\�ɂȂ�܂���i�B

�@�U�荞�ߍ��\�Ɏ��s���ĕ߂܂����Ɛl���A�u����������G�C�v�����t�[���ł��炩�����������B�v�ƌ������������

��A�Y�����u�����͂S���P��������A���O�͉R�����Ă���B�v�ƂȂ�̂����A�l���o�J�Ƃ͂悭���������̂ł��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���̏Љ��͉̂��ƃT���^�i�̑�q�b�g�A���o���u Abraxas �i�V�̎��_�j�v�̒��̂P�ȁu�l��

���Y�����Ƃ���v�ł��B�܃@�x���ꂽ�Ǝv���Ē����Ă��������B

�@�N���b�N�@���@http://youtu.be/desG_-cQ0mQ

�� Abraxas �i�V�̎��_�j�̉��̂������ł��B

|

|

|

|

| ��T�X��@�A�[�J�C�u�@EBsShu Music is my life

|

|

|

�@�O���[�v�T�E���Y�E���C���h�����Y�̃����o�[�������n�ӖΎ������]��ɐڂ��āA���C���h�����Y���E��̔ނ̎d����

�ꕔ���Љ�邽�߁A�ȑO�̃V���[�YEBsShu Music is my life ��2009�N11��5���̋L�����Ę^���܂��B

�@

�@��P�V��@�t�H�[�N�̐_�l

�@����͖�Ήp�Y�A�����E�E�E�{�[������Ȃ��ă\���O�̘b�B

�@��w�ɓ������N�̑�w�ՁA�t�H�[�N�̐_�l���̂����F��`�����̉���R�₹�`��������O����قǗ���Ă����B�u�_

�l�̓m�[�L�[�������^�P�V�v�̕��a�I�Ȏ��ɓ���߂�͂����Ȃ������B

�@�t�H�[�N�����b�Z�[�W�����핽�a�̏ے����_�l�Ƃ����߂�ꂽ���ѐM�N�B�ł��_�Ђ����ĂĂ��ꂽ�l�͂��Ȃ�������

�l�B���̒��₽������ł��B

�@�������A�_�l�̍����~�肽��ɂ����Ȃ�����Ă���B�O�́A���閾���͋߂��`�Ɖ̂��Ă����̂Ɂg�~�b�h�i�C�g�E�g���C���h

�@�g���̖�D�ԁh�@�g��͂���ς蒷���܂܁h�ȂǂƖ{���͖�̕����D���������炵���B

�@�g���̖�D�ԁh�͔���Ђ�ɒ����ȂȂ̂����A�q�b�g���Ȃ������B

�@���Ȃ�́A�M�^�[�P�{�ʼn̂��x�A�i�b�N���E�R���T�[�g�Ƃ����c�A�[�Œn���ɗ����Ƃ��A�u���̋Ȏ��M���������̂ɑS������

�Ȃ������B�v�Ƌ�s���Ă����B������āA���̐l�͐_�l�ł͂Ȃ�����Ȃ����ʂ̐l�Ԃ��Ɗm�F�ł����B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���ѐM�N with �n�ӖΎ��ƃZ�C���{�[�g��1980�N�̖^�L����������e�l���W�I�̃X�^�W�I���C�u��

�Ă��������B �M�d�ȉ����Ȃ̂ŏܖ������͒Z���ł�

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/S9sNg7Vr19I

|

|

|

|

|

�@���̋G�߂ɂȂ�ƕK��������ł���̂́���`�K���X�́`����@���ā`�N�̎��v���~�߂Ă݂����`�i�g�c��Y�u�t����

���ˁv�j�Ƃ����t���[�Y���B

�@�܂��A����Ȃ��Ƃ���Ύ��v���~�܂�O�ɑ��K���X��@�������Čx�@���Ă��̂��I�`�ł����B

�@����̓h���}�[�`�����炪�@���Η����ĂԂ��`�i�Ό��T���Y�u�����ĂԒj�v�j�Ƃ����̂����邩��A�������@�������̓A�u

�i�C�ł���B

�@�������l�ɕ������b�����A���̐l���`�s�l�ɍs���ƁA�ׂ̃u�[�X�ŔN�z�̃I�g�[�T�����u�c�u�c�����Ȃ���`�s�l�̋@�B��

�h���h���ƒ@���n�߂��Ƃ����̂��B�`�s�l�Ɋ���Ă��Ȃ��̂����x����Ă��������o�Ȃ��炵���B�u�����ł͂������o���ł��Ȃ�

�̂ŁA��s�̑����ɂ��z�����������B�v�ƃA�i�E���X������̂����[�����Ȃ��悤�ŁA������҂��Ă�1�~���o�Ă��Ȃ��E�E�E�i����

�[���~���B�����Ńh���h�����n�܂����B

�@�m���ɃI�g�[�T���̐���i���͎����j�ł́A���������Ȃ��Ȃ����肷��Ǝ�肠�����u�R���b�v�Ȃǂƌ����Ē@���Ē����̂�����

��O�������B�s�v�c�ɂ�����ňꎞ�I�ɒ������肷��̂ŁA���������K�����g�ɐZ�ݍ���ł���B�悭�����@�B�ɐl�Ԃ̂悤

�Ȑe���݂������Ă���A���������E�E�E���B

�@�h�ƃJ���������Ă��邱�Ƃ����m��Ȃ��I�g�[�T���E�E�E�����Ƃ����l�ɈႢ�Ȃ��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�u�t�v�̘b�ɖ߂��܂��B

�@����͓��{���w�̃M�^���X�g�ŁA���F���`���[�Y�D���ł��m����呺���i���i1998�N�����A���N49�j�́f81�N�̃A���o��

����u�t�������ς��v�������Ă݂܂��傤�B�o�b�N�̉f���͏t�̐��˓��C�ł��B���y���݂�������

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/A7-uAnSrLog

�@

|

|

|

|

| ��T�V��@�K���ɂ���Ȃ�`���r�ꂳ��Ǔ��@Vol.2

|

|

|

�@�J�Z�b�g�e�[�v���g��Ȃ��Ȃ��ċv�����B�̂͂e�l�̃G�A�`�F�b�N���悭����Ă����̂����A�^�������܂܈�x���������ƂȂ��T���i

���������̂������B�{���ʂɘ^������^�C�g���������ĕۑ��E�E�E�C���������炵�Ă����悤�ȁA���ĂȂ��悤�ȁB

�@����A�T���������Ă�����A���̃J�Z�b�g���ڂɓ������B�u��H�v�Ƃ��̒��̈�Ɏ肪�L�сA���ɂ��������W�J�Z�ɓ����

�݂�ƁA����Ă����̂���낳��̐��������B���e���琄�肷��ƂP�X�X�U�N�̘^���̂悤���B

�@���b�̂悤�����A��낳���̌�����납��g���g���ƒ@�����悤�ȋC������B

�@���{�̃t�B���E�X�y�N�^�[��ڎw���Ă�����낳��A�X�y�N�^�[�ƌ����Ă��O�O�V�̉f��ɏo�Ă��鈫�ʂ̑g�D�ł��Ȃ���A�f�C

�u�Ƃ��W����܂���B�A�����J���|�b�v�X���D���Ȑl�Ȃ��T���̖��O��m���Ă��鉹�y�v���f���[�T�[�Ȃ̂����A�E�l�̍߂�

��茻�ݕ������Ă���炵���B��͂舫�ʂ��������B

�@�J�Z�b�g�̘b�ɖ߂�B

�@��낳��������R�[�h�E���[�x���u�m�h�`�f�`�q�`�v�E�E�E���ˑ傫�ȑ�˃i�C�A�K���ƂȂ�B���Ȃ݂ɍ쎌���ȁA�v���f���[

�X�Ȃǂ�����Ƃ��͑��A�~���[�W�V�����̂Ƃ��͑��Ƃ����炵���B���̑��ϖ��𐔁X�����Ă��邪�����ԏ�R�Ȃ�ʁu������

��}���V�����v���̂��Ƃ��͍��蒉���Ȃ�ʍ�������i�l�I�ɂ͂��ꂪ�D���ł��j�E�E�E�E�b���J�Z�b�g�ɖ߂��Ȃ��ƑO�ɐi�݂܂���

�ˁB

�@�����m�h�`�f�`�q�`���[�x���̂P�X�V�T�N�`�V�W�N������̃G�s�\�[�h�ɂ��āA���R�[�h�������Ȃ��甋���������ƑΒk���Ă����

�����A���̒��̂P�ȁu�K���ɂ���Ȃ�v�̕������F����ɂ��������������܂��傤�B

�@���̋Ȃ́A�ɓ��⎟�A�R���B�Y�A��낳�ʁX�ɘ^�����A������d�˂ĎO�l�����݂ɂ܂��͈ꏏ�ɉ̂��Ă���悤�ɕҏW��

�����̂ŁA���������m�������B���ꂪ�܂������q�b�g���[�J�[�A�t�B���E�X�y�N�^�[���Ȃ̂��B

�@�Ȃ��I�������̃g�[�N�ŁA���������l�܂�悤�ȋC�����܂��B�����������Ȃ�!!!

�@

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/Ze8Opvxv6KU

�@

|

|

|

|

| ��T�U��@�S�[�X�g�E���C�_�[�Y

|

|

|

�@�ߍ��A�L����ȉƂɃS�[�X�g���C�^�[���E�E�E�Ƃ������������Ԃ���킹�Ă���B

�@�S�W�̍�ȉƂ��ĊS���W�߁A���l�ɏ����Ă�������Ȃ��킪���̂Ƃ��Đ��ɏo���A�����ƈ�ł���ɂ�

��B����̃x�[�g�[�x���Ƃ����l�[�~���O�����w�����A�ނ���y�e���t�Ƃ��Ă͉����̎�����B�@��l���l��

�Ȃ��A�L�����̒����\���ɂ͂��ꂭ�炢�̃X�P�[���͗v�邾�낤�B

�@�������A���̌��Ɋւ��Č����A�S�[�X�g���C�^�[�̓S�[�X�g�ł͂Ȃ����A�����C�^�[���B�Ȃ��̂��̂͐��̒���

�����ꂽ�̂�����{�����B�S�[�X�g�̓y�e���t�̕����B

�@�o�ł̐��E�ł́A�L���l���o���{�̓S�[�X�g���C�^�[�������Ă���Ƃ悭�����邪�A�{�l���ǂ�Ŕ[������

�̂Ȃ���Ȃ��B���͔\�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ����o���Ă��邩�瑼�l�ɗ��ނ̂��B

�@�y�e���t�������܃S�[�X�g��ȉƂ��⍼�ȉƂ́A��Ȕ\�͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͎��o���Ă������낤���A���Ƃ���

�L���l�ł����ł��Ȃ������̐l�������̂��B������o����i�Ƃ��ĉ��y�𗘗p�����������B���������l�ɂ�

�V��������B

�@�J���g���[���E�F�X�^���̖��ȂɁu�S�[�X�g�E���C�_�[�Y�E�C���E�U�E�X�J�C�v�Ƃ����̂�����B�u�d�m�s�t�q�d�r���C���X

�g�ŃJ�o�[���Ă��邪�A�̎����U�b�N���Ɓu�Ԃ��ڂ��������̌Q���ǂ��āA�i���ɂ��܂悢������S��n��

��i�J�E�{�[�C�j�B�v�̕s�C���ȕ��ꂾ�B

�@���̃y�e���t�������܍��ȉƂ��S�색�C�^�[�Ƃ��ĉi���ɐ��Ԃ̊O�����܂悢�����邾�낤�B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{����Ghost Riders In The Sky ���Ă��炨���ƂƎv���܂������A�����@��̏��Ȃ��E�F

�X�^���̋Ȃ������Ă݂܂��傤�B

�@�����̃V���C�A�� �N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/3CevuKwFyZY

|

|

|

|

|

|

| ��T�S��@��̗��Ȃ����͂Ȃ��@���̂Q

|

|

|

�@�_���_���f�B�_���`�V���r�����`�邪����E�E�E���ш������̍�����b�l�\���O�̖��Ȃ����A�ǂ������Ȃ��Ƃ����ƁA����

�̂Ƃ��̃A���R�[�����łɂ��������Ă��܂������A�O���͍����Ĕ����Ȃ��������E�B�X�L�[�ł������Ă݂悤���Ƃ����C�ɂ�

����Ƃ��낾�B�����܂ŋC�ɂ������邾���Ŕ��������Ƃ͂���܂���B�����Ɍ����܂��ƁA�������̕��ɔ����Ē���������

�͂���܂��B�n�C�B

�@�������A���̂b�l�͗[���ȍ~�ɂ���������Ȃ��ł��傤�B���ȂƂ����ǂ��ߑO���⒋�߂��ɒ����̂͏��X�x�������B�E

�B�X�L�[���̂S�O�x���炢���B�r�[���͂T�D�T�x�̃h���C���A���A���́E�E�E�E�����������`�`�B

�@�u�ʂ�̒��v�Ƃ����̂�����B�G���L�i���o�[�Ƃ��Ă��悭���t����邪�A���̉̂����ɂ͂��Ȃ�̊o�傪����B����

�Z�����Ƃ��ɉ��������Ă�I�ȑs��ȉ̎��ƃ����f�B�ɂ͎Q��B���̉̂����A��ɒ����̂Ȃ̂��B�E�B�X�L�[�ł��`�r

�`�r���Ȃ���l�B

�@�́A�u��ƒ��̂������Ɂv�Ƃ����̂����������A�����ɋꂵ�ށB���Ɩ�̊ԂȂ炻��͒����Ɖ���̂����A���̋t�Ȃ̂�

���Ԃɒ����̂łȂ����Ƃ͊m�����B

�@�������A�邩�炢���Ȃ蒩�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA���̊Ԃƌ����Ζ������̂��Ƃł��傤���ˁB����Ȃ�A�f���Ɂu�閾���v

�Ƃ�������̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v����ł��ˁB�n�C�B

�@��l�Ƃ��̐l�ɂȂ��܂������A��Ȃ����݂����A�쎌��J���q�̖��ȁu�閾���̉́v�A���̉̂͒������Ƃ��C���N

���Ă���A�����ɒ����ƒ��H�̏����������A�钮���Ɩ�����ăE�B�X�L�[�ł����݂����Ȃ�E�E�E�Ƃ��������c�i�O���q�����

���j�̂悤�ȃ^�C�����X�\���O�i�d�a���r��������j�Ȃ̂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���̖��Ȃ��G���L�C���X�g�ŃJ�o�[�����o�[�W�������Ă��������B�X�G�[�f���̃o���h�E�X�v�[�g�j�N�X

�����{�l�̂��߂ɉ��t���Ă���܂����B������Ďc�閼�ȂA���A��ɒ����č��N�̍C����Ƃ��V�N���}����

���傤�B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/KAZYxeR_76Y

|

|

|

|

| ��T�R��@�g�I����ЂƂh��S��

|

|

|

�@�R���B�Y�́g�I����ЂƂ��݁h�V���[�Y�ɕ�����P��g�I����ЂƂh�����N�Ō�ɂȂ�܂��B���N�͖������������

����B

�@�����R�O�N�ȏ�̂̂��ƂȂ̂ŁA�L��������Ă��邪�E�E�E�G�b�A�Ⴄ���R�Ŕ���Ă����Ȃ����ƁH�E�E�E�v��ƌ�

���ȃb�B

�@�Ƃ��ǂ��A�s���̖^�f�p�[�g�̍Î���ŗA�����R�[�h�̃Z�[��������Ă����B

�@�W���P�b�g�͂قƂ�ljp��ŁA���w�P�N�����x���̓lj�͂̎��ɂ����Ƃ��ǂނ��Ƃ��o�����B�s�b�`���ƃr�j�[���햌

�Ń��b�s���O����Ă���W���P�b�g�̕\�◠���Ђ�����Ԃ��Ă������茩�Ȃ���I��ł����B

�@���̎��������̂��A����I����ЂƂ����Ă����l���D�f�����������@�`�G�b�g�E�A�g�L���X�iChet Atkins�j�̈ꖇ�̃A��

�o�����B

�@

�@�W���P�b�g�̗����ɍڂ��Ă���Ȗڂ�Stephen Foster Medley�@�Ƃ����̂������āA�X�e�b�y���E�t�H�X�^�[�HWho�H�@

�uBorn to be Wild�i���C���h�ōs�����j�v�̃X�e�b�y���E�E���t�Ȃ�m���Ă��邪�E�E�E�ƈ�u�v�����̂����A���w�P�N���x

���̊m���ȉp��͂̎�����́A�����Ɂu�X�e�t�@���E�t�H�X�^�[�E���h���[�v�Ɨ��������̂ł��B�����āA���w�P�N�̉��y��

���ȏ��ɂ��̍�ȉƂ̉̂��ڂ��Ă������Ƃ��u���Ɏv���o�����̂ł��B

�@�����ĉ������������Ă���̂ł͂���܂���B�����A�̂̂��Ƃ͂悭�����Ă���Ƃ��������̂��ƂȂ̂ł��E�E�E�E�����A��

�ꂪ��肾�Ƃ��A�]�v�Ȃ��ƌ����ȃb�B

�@���̂k�o�́A1964�N����Ə�����Ă��邪�i�p��Łj�A���Ƃ͋��炭50�N��̘^���ՂŁA������^���X�e���I�����čĔ�

���������̂Ɛ����ł���B

�@�~�X�^�[�E�M�^�[�̏����̉��t�����Ƃ̂ł���M�d�Ղ����A���R�Ƃ����ɔp�ՂɂȂ��Ă��ē���͕s�\���B����A

�F�l�̓����̂����ڂɂ��������āA���Ε����ɂ��͂��������܂��傤�B���w1�N���̐S�ɖ߂��Ă��������������B

�@�X�e�t�@���E�t�H�X�^�[�E���h���[�@�N���b�N�@��http://youtu.be/1NGcSMqPjOE

|

|

|

|

|

�@���̂��C�ɓ����iMy Favorite Things�j�Ƃ����̂�����B�~���[�W�J���u�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�v�ʼnS����A�W���Y�ł��悭�����B

�@�����̍D���ȑ������Ȃ����̂���������Ă����P���ȉ̎������A�l�ԁA���~�ɂȂ�A�~�[���ڂŌ���ƑS�����l�̂Ȃ����m��

���͂������邱�Ƃ̂ł���D�����S�ɂȂ��Ƃ������Ƃ������Ă����B

�@��o���̉Ԃɍ~��J�̂������A���ꂢ�ȃ��J���A�h�A�̃x����\���̗�̉��E�E�E����ȃ��m�����C�ɓ��肾�`�iEBsShu�Ӗ�j�Ɖ��₩��

�̂��B

�@���̉̂ɐ^�������璧��ł���̂��A�u�����~�����̂͋��������v�ƃr�[�g���Y���n�ߑ����̃o���h���S���Ă���A�Ȗ����Y�o��

�uMoney�v�B

�@�ł����Ŕ������Ȃ����A�����Ȃ���Ⴛ�����g���Ȃ����낪�A�����J�l�������A�J�l�A�J�l�A�J�l�����ׂĂ��`�iEBsShu��

��j�ƌ������B

�@���₩�ȉ̎��ɂ͗D���������f�B�A�������̎��ɂ͋���ȃ����f�B�ƃ��Y���Ƃ������ƂŁA���̂Q�Ȃ���ׂ�Ɩʔ������A�t�Ȃ����

�Ɩʔ�����������Ȃ��B

�@Killing me softly with his song �Ƃ����D�����|���̂�����܂����B

�@

�@�������A�D�����S���������������ł������痼�����Ă�����ȂƎv�����́A���Ǘ~�[���Ƃ������ƂɂȂ���ł��傤���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���̍D���ȉ̂��Љ�܂��傤�B

�@�P�X�U�O�N����g�܂̃o�[�X�f�C�E�p�[�e�C�h�̑�q�b�g�����Đl�C�̂������̎背�X���[�E�S�[�A�����Ȃ��J�o�[���Ă��܂��B

�@���Ȃ������̉̂��āA�����̌��Ȃ��Ƃ�����܂��傤�B

�@�N���b�N�@��http://youtu.be/7Va2ZGxwNTU

�@�ʐ^�� �k�d�r�k�d�x�@�f�n�q�d�i�����ł��i�`�j

|

|

|

|

| ��T�P��@���V���g���L��̃��F���`���[�Y

|

|

|

�@���{�Ő���i���R�[�f�B���O�̓A�����J�j���ꂽ���F���`���[�Y�́u�J�����I���v�Ƃ����A���o��������B

�@�f�W�O�N�ɂk�o���R�[�h�Ń����[�X����A�X�Q�N�ƂO�O�N�ɂb�c�ōĔ������ꂽ���A�ǂ�����ɔp�ՂɂȂ��Ă��āA���z�I�[�N�V����

�ł�������ł��Ȃ��悤�����A���͂��̂O�O�N�Ղ������Ă���B�i�v�`�����j

�@���̃A���o���́A�����ȈӖ��Ő����̂����A���̗��R�́A����l�ɂ͕����邪�A������Ȃ��l�ɂ͕�����Ȃ��E�E�E������

�O���̃N���b�J�[�B

�@�v���f���[�X�ƃA�����W���́E�����a�F���A�Ȓ�����@�T�A�~�с@�A�����a�F�A��{����A��،c��A�������L�q���A

�|�c�a�v�A�ז쐰�b�A�R���@�N�̊e���E�E�E���߂�Ƃ����Ȃ��̂Ō\�����ŏЉ���Ă��������܂����B

�@�����āA�����̒Ȃ̃^�C�g���l�[����t�����̂�����d�����Ƃ������Ƃ��B

�@���ł͑�䏊�ƂȂ��Ă��邱�̐l�B���A�Ⴂ���납�烔�F���`���[�Y�̑�t�@���������Ƃ������Ƃł��傤�ȁB�B��t�@���Œʂ�

�̂͂��������B�Ȃ������Ŏv���������Ƃ���Ă݂邩�E�E�E�ƂȂ������̂Ƒz������̂ł���܂��B�n�C�B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���̃A���o���̒�����P�Ȃ������������������̂ł����A�����A�Ȓ҂����쌠�ɂ��邳�����Ȑl����

�Ȃ̂ŁA�F�l�̂����҂ɉ������Ƃ��ł����˂܂��B

�@�]���܂��āA����ȊO�̎��^�ȁu�O�O�V�S�[���h�E�t�B���K�[�v�A�u���V���g���L��̖�͍X���āv�A�u����X�J�i��l�̋���j�v�A

�u�\�ԊX�̎E�l�v�̒����炨�D���ȋȂ����I�т��������B������������a�F���̃A�����W�ɂ����̂ł��B

�@�A�b�A�����ł����B�U�O�N��Ƀ��B���b�W�E�X�g���p�[�Y����q�b�g�������u���V���g���L��̖�͍X���āiWASHINGTON

SQUARE�j�v�����F���`���[�Y�̉��t�Œ����Ă݂����Ƃ��������̂ł��ˁB�����ł��A�����Ă݂܂��傤�B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/maIUXKErbIc

|

|

|

|

| ��T�O��@���y�̓t���[�W�����i�Z���j��

|

|

|

�@�̂̂��N���́A�W���Y��b�N�Ȃǂ̂₩�܂����m�y���ЂƂ܂Ƃ߂Ɂw�W���Y�x�ƌĂ�ł������A����͐挩�̖��������ƌ�ɂȂ��Ďv���B

�@���̏ꍇ�A��w�̃T�[�N���̓W���Y�R���{�Ɠ����ŁA�g�i�`�y�y���q�n�b�j�h�R���T�[�g���ꏏ�ɂ���Ă����B

�@�f�U�T�N�㒆������W���Y���b�N�Ƃ����A�����Ȃi�`�y�y�t�@������͑a�܂ꂪ���ȃW���������A�t�@���L�[�ȃm���Ől�C���W�߂Ă����B

�@��[�E���[�K���i�T�C�h�E���C���_�[�j�A�n�[�r�[�E�n���R�b�N�i�E�H�[�^�[�������E�}���j�A�����[�C�E���C�X�i�W�E�C���E�N���E�h�j����O�Ɓi�ȁj�ŁA��

�W�I�̉��y�ԑg�ł̓��F���`���[�Y�i�_�C�A�����h�E�w�b�h�j�Ȃǂƈꏏ�ɗ�����Ă����̂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����Љ�郌�R�[�h�́A�r�[�g���Y�̑�q�b�g�ȁg�n�[�h�f�C�Y�E�i�C�g�h�������[�C���C�X�E�g���I���t�@���L�[�ɉ��t���郉�C

�u�ՂŁA�i�`�y�y�ƃ��b�N�����ă~���[�V�����Ƌq�Ȃ������ɗZ���������������������������B

�@�]�k�ł����A���̃��R�[�h�̓R���p�N�g�k�o�Ȃ���A�C�b�`���O�ɃW���P�b�g�����J���ɂȂ��Ă���B���ꂪ�Ȏ҂��B

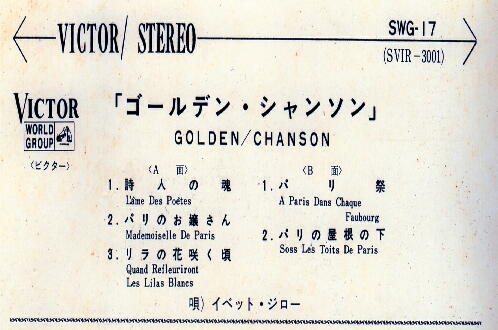

�@�\�Ɨ��̕\���͊m���Ƀ����[�C�E���C�X�E�g���I�̎ʐ^�����A���J�����J���Ɖ��̊ԈႢ�����C�i�[�E�m�[�c�i�Љ�j���V�����\���̎�̃C�x

�b�g�E���Y�E�E�E����A�W���[�E�E�E�ƌ����Ă��t�����X�l�̏����E�E�E�̂��̂ɂȂ��Ă���B

�@���������āA���̃��R�[�h�̓W���Y�A���b�N�ɃV�����\���܂ł��Z�������A�����ƌ����ΐl�̖��O�܂ŗZ�������A������Ӗ��ł̃X�[�p�[�E�t

���[�W�����ՂȂ̂ł��B���̋M�d�ȃ��R�[�h�������N���b�N�Œ������Ƃ̂ł��邠�Ȃ��͍K�^�ł��B���\�ł͂���܂���̂ň��S���ă����N���b�N

�����������l�B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/bTcAheSU_2A

�@�@�����C�i�[

�@�@���\�E���̕\��

�@�@ �@�@

|

|

|

|

|

�@�ŋ߁u�����ĂȂ��v�Ƃ������t���悭�������A���̌��t�𗬍s�����Ă͂����Ȃ��B���s�������̂������c�������߂����Ȃ��B

�u�����ĂȂ��v�͎����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂Łu�����Ȃ��v�Ƃ������ƂłȂ��ƃ_�����E�E�E���ꖾ�ĈӖ��s���B

�@���R�[�h�́A���a�P�V�Z���`�d�o�ՁA�P�V�Z���`�k�o�ՁA�R�O�Z���`�k�o�Ղ�����B

�@���̗c���݂̂���A�ƂɎ芪�����~����Œ����P���ԂV�W��]�̂r�o�Ղ��������B��]�������Ԃ͉̐������ʂɕ�������

���A��]���x���Ȃ�ɂ�ĉ����������薭�Ȑ��ɂȂ錻�ہi�s�b�`�̕ω��j��c�����Ɏ��̌��Ŋw��ł��܂����̂ł��B

�G�b�A�u�����Ƙb�̃s�b�`���グ��B�v�ƁH�c�n�C�A�킩��܂���

�@���R�[�h�̕\�Ɨ��́A�d�o�Ձi�h�[�i�c�ՂƂ������j�ł͂`�ʁA�a�ʁA�k�o�Ղł�side1�Aside2�ƕ\�L����邱�Ƃ������Bside1��

side2�ɂ͂��ꂼ�ꐔ�ȂÂ��^����Ă��ėD��͂Ȃ����A�`�ʂƂa�ʂƂ������ƂɂȂ�ƁA�W���P�b�g�̋Ȗ��\�L�̈�����

�ǁA�ǂ����Ă��������Ɍ�������̂������A�a�ʂ̋Ȃ͓��A�҈������B

�@�g�����I��̓q�}�����A�쑺�I��͌������h�̐��E�����A�㌴����̂悤�ȎG���������a�ʂ�����̂ŁA������ӂɂ�

���ӂ�v����B�Ȃ߂Ă͂����Ȃ��A�싅�ɗ����\������̂��B

�@�u��̕�����ƌ����ȁB�v�ƁH�E�E�E�Ō�܂œǂ�ł����������̂ł��ˁB���肪�Ƃ��������܂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����Љ��̂́A�܂��ɂa�ʍ����J�̉̂ŁA���͂�������悭�������̂ŔՂ��C���C���ł��E

�@�N���b�N�@��http://youtu.be/6BGphRNhgKc

|

|

|

|

|

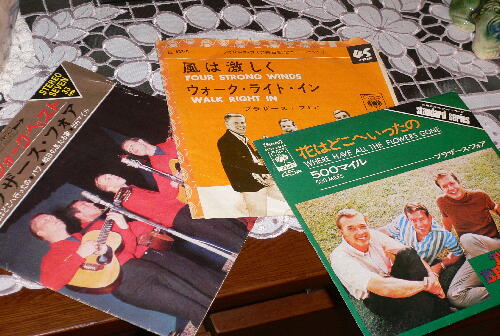

�@�f��u�O���ڂ̗[���f64�v���e���r�Ŋς��B

�@����͑�P�W��I�����s�b�N�������ŊJ���ꂽ�P�X�U�S�N�B

�@��I�[�g�̈�l���q�ꕽ�����Z��N���ɂȂ�A�������ɂ��ꂸ�M�^�[��e���ăG���L�o���h���������Ă����B���̃o���h����

�u��؈ꕽ�ƃT���V���C���E�u���U�[�Y�v

�@�����̕��͋C������������@���ɂ��ȃl�[�~���O�����A�J�^�J�i�̃o���h���͂��蓾�Ȃ��B������Ȃ�ł��A���Z��N�ɂȂ�Ɖp��

�\�L�ɂ���͂����B���A�p��̃o���h�������S�����ăo�X�h�����̕\�ɏ������蒣��t�����肵�Ȃ��o���h�͂Ȃ������̂��B

�@���ɁA�ꕽ�̎����Ă��鍑�Y�f�t�x�`�s�n�m�d�Ђ̃G���L�M�^�[�����A���̃��f���͂U�S�N�Ăɂ͂܂���������ĂȂ������͂����B

���Ђ��ŋ߂܂Ŋ撣���Ă������A�|�Y���Ă��܂����̂Ŋm�F�����Ȃ��̂��c�O���B

�@������A�T���V���C���E�u���U�[�Y�����J���K�ʼn��t����AVENTURES�́uWALK DON'T RUN�i�}���Ή��j�v�����A���̋Ȃ�

�U�O�N���̃����[�X�����玞��I�ɂ͍����Ă��邪�A�C���g���̃R�[�h��A����n�܂����B���ꂪ�����ł͂��邪�A���t�r���Ń�������

�ɂȂ��Ă��܂��ꕽ�̃o���h�̃��x���ł͐����߂��ăE�\�L���B�����o���h���n�߂����Z��N����Am����n�܂�ƐM���ċ^��Ȃ�

�����̂��B�A���������ؐl�ł��B

�@�����炠����̂��Ƃɂ��ẮA�܂������Ă���l������̂ŁA����l�͐T�d�ɂ��肢�������ł��ˁB

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ�郌�R�[�h���AThe Surfaris(�T�[�t�@���X)���uWALK DON'T RUN�v�ł����A�w����A�����ȁI�x�ɕ���

���Ă��܂������ł��B

�@�N���b�N�@���@http://youtu.be/Tnisa3XOWN4

|

|

|

|

|

�@�A�����J���t�H�[�N�\���O�̑�\�̂悤�ȋȁw�T�O�O�}�C�����͂Ȃ�āx�́A�P�X�U�O�N��ɃL���O�X�g���E�g���I�A�o�o�l�A

�u���U�[�Y�E�t�H�[�Ȃ�

���̂��ăq�b�g�����B���{�ł��悭�m���Ă���B

�@���Q�҂̔߈����S�����̎��͂���Ȃɓ���p��ł͂Ȃ��̂ŁA�p��s����̎��ɂ����ƂȂ��`����Ă�����̂�

����B

�@���̉̎�����{��ɒ���Ɩʔ��������Ƃ��Ȃ��B���Ƃ����ĈӖ�Ɗ���ړ��������Ȃ肷���āA�I���W�i��

�̑f�p������800������

����Ă��܂��B(EB��Shu���F�P�}�C���͖�P�D�U�����j

�@���{�̃t�H�[�N�\���O���p�ĉS������A�A�����J�l�͂��̐S���S�ۂ𗝉����Ă���邾�낤���B�����ɁA�p���

���ӂȂ��Ȃ�������

�̍D���ȓ��{�̃t�H�[�N�\���O���p�Ă݂Ă��������B

�@��`�Ԃ���ʂ����}�t���[�ɂ��ā`�`�����̕��C���`�H�H�H

�@���_��\���܂��ƁA���̉̂̐��܂ꂽ�ꏊ�̌��t�ʼnS��Ȃ��ƃt�H�[�N�\���O�Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B

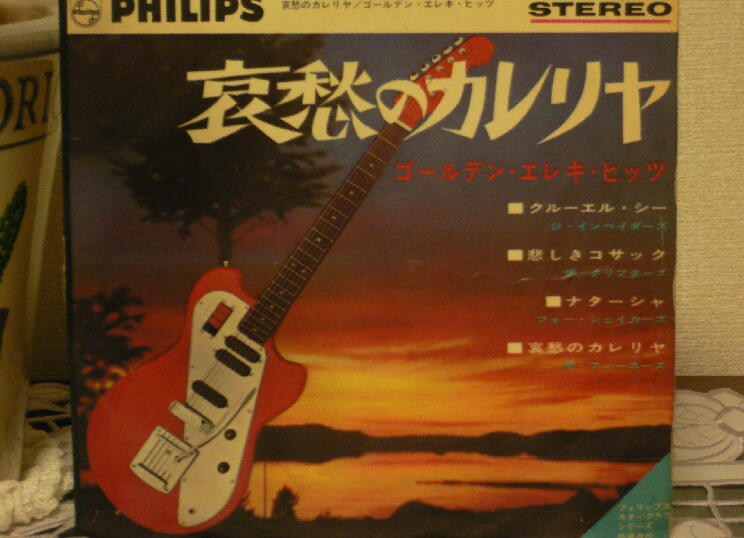

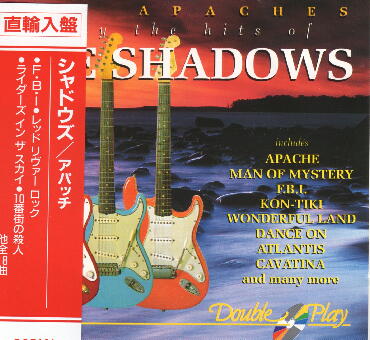

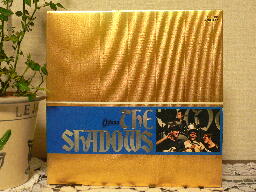

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����Љ��̂́A�C�M���X�̃o���h�@THE SHADOWS ���S���A�����J���t�H�[�N�\���O�w�T�O�O�}�C

���x�ł��B����͑S����

�肠��܂���ˁB������O�c�̃N���b�J�[�B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/bID7gX3mAT0

���@The Shadows

�@�@���̃��R�[�h���炨�����ɂȂ肽�����̂�����A�ǂ��ǂ����N�G�X�g���Ă��������B

|

|

|

|

|

�@�V���Ƀ`���R���[�g�̍L�����ڂ��Ă����B�w�܂����A��l�ɂȂ�Ƃ͂ȁB�x�Ƃ����L���b�`�R�s�[�Ƒ�l�̕�������

���s�[�^�[�p���̎ʐ^���B���̃s�[�^�[�A��������l�ɂȂ������Ƃ����o���Ă��邵�A���������Ƃ������郌�x��

�Ȃ̂ŁA�s�[�^�[�p���nj�Q�ɗ�������ł͂Ȃ��悤���B

�@�Ƃ���ŁA�����̏ꍇ�̓V���f�����nj�Q�Ƃł������̂��낤���B�������q�l���E�E�E�B

�@�u���b�h�E�s�b�g�̎剉�f��w�x���W���~���E�o�g�� ����Ȑl���x�́A�W�O�̎p�Ő��܂ꂽ��l�����A�����ƂƂ�

�Ɏ�Ԃ�A�Ԃ�V�̎p�Ŏ���ł����Ƃ����t�]�l���̃X�g�[���[���B

�@���̃x���W���~���A�P�O�̂Ƃ��́A�܂��Ƀs�[�^�[�p���nj�Q�Ɛf�f����邾�낤�B�O���͂V�O�����S�̒��͂P

�O������B

�@����Ɍ����A�P�W�ɂȂ����Ƃ��A�O���͏��V�̃I�b�T�������A�U�Q�ɂȂ����Ƃ��̊O���͐N���B�����ŋ^

�₪�N���B�t����Ƃ͐��_�N��Ȃ̂��A�p�������Ȃ̂��B

�@�s�[�^�[�p���̘b�ɖ߂�ƁA�ނɂ��₪�āw�܂����A�������҂ɂȂ�Ƃ͂ȁB�x�Ǝv���Ƃ�������B�K������B��

�̂Ƃ��́A���N����̐S�ɖ߂������������B�������҂ɂӂ��킵��������萂��Ă���ƌ�����B

�@�������A�����܂Ŗ߂��Ă��܂��Ǝ����ʓ|�ɂȂ�̂ŁA����͂�߂������ǂ��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ��MUSIC�́w���Ȃ�?�@���Ȃ́H�x�Ƃ����^�C�g���̋Ȃł��B�w���ł���B�x�Ɠ�����

�ȊO����܂���B

�@Nokie Edward���̌y���ȉ��t�ŁwQUANDO QUANDO�x�ł��B�����Ă݂Ă��������B

�@�N���b�N�@�ˁ@http://youtu.be/yq2U2zEJaCA

�@���̎ʐ^�́w�t�P�W�ؕ��x��CM�Œm����JR�l������w

|

|

|

|

|

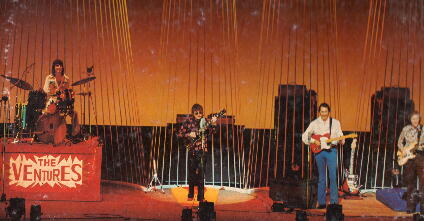

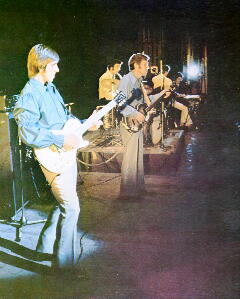

�@�^�L������������^�}�ɂ͂����ԑg���������B�����The Ventures���W�����ꂾ�B�R�O���Ƃ������Ԃł͌@�艺������

�e�͖��������A����ł��L�����������ǂƂ��ẮA���̂悤�Ȕԑg�𐧍삷�邱�Ƃ͐������I�����B����́u���Ԃ��B�v�ƌ�

�킸�ɍςB

�@�X�^�W�I�ʼn��Ȃ����t�������A���̃��C�u�Ȃ̂ɑ����Ȕ�p�������܂����I�ȍ��ȃZ�b�g��g�ނ̂́A�����ɐ^��

�ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B

�@����́A�������������������q�l�ւ̃T�[�r�X�Ƃ��āA���Ƃ�DVD�ɂ��Ē��I�ȂǂƃZ�R�C���Ƃ͌��킸�A��]�ҁi�������A

��M���_��҂Ɍ���B�j�S���Ƀv���[���g�������ɈႢ�Ȃ��E�E�E�E�Ǝ��̓j�����ł���B

�@���F���`���[�Y�̃I���W�i���S�ƌ���ꂽ�����o�[�͓���ւ������S���Ȃ�����ŁA���݂܂ő����Ċ������Ă���̂�

DON WILSON����l�ɂȂ������A����DON��������̔ԑg�̃��C���L�����N�^�[���B

�@�P�X�R�R�N���܂�̂W�O�A���F���`���[�Y���T�O�N�ȏ�ɂ킽���ăo���h�𑱂��邱�Ƃ��ł��Ă���̂́A���̐l�̑��݂���

��������ŁA�܂��Ƀ��F���`���[�Y�́g�h���h���BDON���̃��Y���M�^�[�łȂ���A���F���`���[�Y�T�E���h�͐��藧���Ȃ��B

�@�v���o�̓��}�_�Ёi�����E�ԍ�j��K�ꂽDON�����A�u�͎̂���ɂ���ȂɃr�����Ȃ�������B�v�ƌ��B�T�O�N�ɂ킽�薈�N

�c�A�[�őS�������܂Ȃ�����A�ς��䂭���{�����Ȃ���n�͂̂��郊�Y���M�^�[��e�P�e�P�E�T�E���h�œ��{�Ɍ��C��^����

����DON���A���ꂩ��������C�łƊ�킸�ɂ����Ȃ��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ��̂́A�P�X�V�R�N�Ăɓ����ōs��ꂽ���C�u�����^�����A���o���uThe Ventures On Stage '

73�v����DON���̉̂�RUN AWAY(�߂����X�p)�ł��B�̂����Ȃ���ł��B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H2ihshC9uqs

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

�@�V�g�A�����A16�A60�A�J���A�k���A���Ă��A�����A�X�p�A�肢�A�Бz���A�C���f�B�A���A���N���A���A�J���K���[�A

���w���A�S�����A���Ə����A�˂�Ɖ����̔������Ɍ����邪�A�O�Ɂu�߂����v������ƑS���P�X�U�O�N����V�O�N��̉�

�̑薼�ɂȂ�B

�@�Ȃ��ł����X�C�^�C�̂́u�߂����U�O�v���B���̉̂��q�b�g���������A���N��U�O�̕��͂ǂ������Ă����̂ł��傤�l�B

���̎���Ȃ�A�U�O�ɂȂ��Ă��N���z���炦�Ȃ��I���B�A�^�V�B�ւ̓��Ă����ƊF�{��܂���B

�@�����̗m�y�|�b�v�X�́A���̏ꍇ���{��J�o�[�������[�X���ꂽ�B�O�c�O�}�q�A�ѓc�v�F�A�ɓ��䂩��A���؍F�c��

�ǂȂǁB

�@���̂����A�v���X���[���̂����u�߂��������v�̈�߁@��You're The Devil In Disguise�`���E�A�[�E�U�E�f�r���E�C���E�f

�B�X�K�C�Y�`�i���O�͈����̕ϑ����j���ɓ���ƃ����I���Y���G�A�[�Y�Ƃ����R�[���X�O���[�v�������o�[�̈�l���w����

�āu���E�̓f�u�ł������H�v�Ɖ̂��ď�������Ă����̂��v���o���B�A�b�A�����֎~�p����g���Ă��܂����l�ł��ˁB

�@���{�l�̐S��͂̂́A�J�X�P�[�Y�́u�߂����J���v���B�T�O�N��̍��ł��悭������邪�A�����U�E�s�[�i�b�c�̓��{

��J�o�[�̓C�}�C�`�������悤�ȋC������B

�@���ƉJ������n�܂�J�X�P�[�Y�̂��̉̂̃C���p�N�g�����܂�ɑN��ŁA�u���Ԃɓ��{�����삯���������߁A��ǂ�

�ŃJ�o�[���Ă������x�������̂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�����Ă��������̂́A���F���`���[�Y���J�o�[���Ă���f���E�V���m�����u�߂����X�p�v��The

Chantays(�V�����e�B�[�Y�j�����Ȃ��炷��ƈ�a����t�̃T�[�t���b�N�ɃA�����W�����o�[�W�����ł��B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=fego5sNdls0

|

|

|

|

| ��S�R��@007�@�N�W����舤�����߂�

|

|

|

�@�T�O�N�������Ă���f��O�O�V�V���[�Y�B���̏����̃V���[���E�R�l���[�̃W�F�[���Y�E�{���h��i�͂��ׂĊςĂ�

��B

�@�]�k�E�E�E�ŋ߂̃V���[���E�R�l���[�͓��{�̒����ߌ~��\�͂ŖW�Q����V�[�E�V�F�p�[�h�̃X�|���T�[�Ƃ��ėL��

�����A���{��ɂ����u�O�O�V�͓�x���ʁv�ł́A���{�l���t�ɐ��肷�܂��Ă����B

�@��j�̔��l���ǂ�Ȃɐ��`���悤���ϑ����悤���A���������̂���ݒ肾�������A����Ȃ��ƂɖڃN�W�����Ă��

�{�l�͂��Ȃ����������v���o���Ă��炢�������̂��B

�@�f��̃I�[�v�j���O�̂����܂�́A�ۂ��e���̌��������{���h�������Ă���B�������_���Ă��邱�Ƃɂ�������

�C�t�����{���h�̌��e�����A����Əe�������ɐ��܂艺�ɗ����Ă����E�E�E���̃V�[���ɗ����̂��W�F�[��

�Y�E�{���h�̃e�[�}���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���̏Љ�R�[�h�͍��Z���̂Ƃ��ɔ������A���E�J�C�I����������́u007�̃e�[�}�v�ł��B�G���L

�M�^�[�̑����T�E���h�������܂��B

�@�N���b�N��http://youtu.be/ZKhfKqJHy4M

�@

|

|

|

|

|

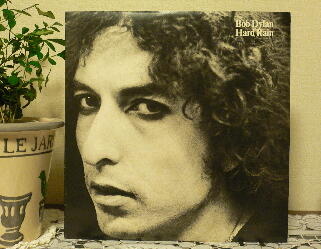

�@��N�ň�Ԃ����G�߂ɂȂ�܂������A�F����A���������߂����ł��傤���B

�@�V�C�͂����̂ɐS������Ȃ��A���C���킩�Ȃ��A�H�~���Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ȃ��A�܌��a�ł��B�悩�����ł��˕��ʂ̐l��

�ŁB�G�b�A�������͋H

�@�܌�����̂悤�ɐS������₩�ʼn����ɂ����C���X�A�����������Ă���悤�Ȑl�͗v���ӂł��B�僁�V��炢�̑�

���s��A��点�Ă݂��牽���ł��Ȃ��l�ԂɌ����܂��B

�@�{�u�E�f�B�����̏����̑�\�Ȃƌ����uBlowin' the wind�i���ɐ�����āj�v�����A�Ⴂ����̎����ɂ́uDon't think twice, It'

s alright�i���悭�悷��Ȃ�j�v�̕����������荇���Ă����B�f�B�����̋Ȃ͔������B�{�l���V���K�����ʼnS�����A�N�����J�o�[����

���������f�B�̂悳��������B�����Ď��̂悳���l�̐S��łB

�@���閾���Ɉ�Ԍ{�����Ƃ��A�I���͂��Ȃ��Ȃ�A�I�������������Ă����̂������猩���邾�낤�@������A�����Y��Ă��܂���

�����̂��E�E�E

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���A�S�ɏd�ׂ�����Ă���l�Ƀ��F���`���[�Y���J�o�[���Ă��邱�̖��Ȃ��Ă��������܂��傤�B

�@Don't think twice, It's alright �i���悭�悷��Ȃ�j�@���F���`���[�Y�@

�@�N���b�N�� http://youtu.be/WO-RRnESiWA

�@�@�@�@�@���F���`���[�Y�̉��t�́A1970�N�������N���z�[���ł������^���Ձi�����̕\���j����ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

|

|

|

�@���N���R���R���̎��̓��͂Ƃ����ɉ߂������A�����̓˔�����͎���Ȃ������B����̉����������Ȃ���

�ŁA�b�������̎�����Ƙb���Ƃ��͓s���������̂����B

�@�����Ő�����ЂƂЂ˂�

�@�@�@�@�@���͂́@��������@���ُ�@�@��F�E���獶���Ƃ�

�@���q�ɏ���Ă������

�@�@�@�@�@�p���E�h�E�~���@���{��ł����Ɓ@�p���̎��@�@��F�Ⴂ�̕�����Ȃ��j

�@����ɍ����Ȉ��

�@�@�@�@�@���ЂƂ@�����O�Ɂ@�x���ꂽ�@�@��F�������\��Q�j

�@������ɂ��Ă��A�j�͂��܂茫���Ȃ��ł��i�E�E�E�b�x��

�@�̂̃��R�[�h�̓��m�����^���̂��̂����������B��ʉƒ�̃��R�[�h�v���C���[��W�I�̓��m����������A�X

�e���I�͕K�v�Ȃ������̂��B

�@�X�e���I����̓����ɂ��A���R�[�h��Ђ�������Ɛ̂̃��m�������R�[�h���̃A�i���O�Z�p����g���ăX

�e���I�����A����ɂS�ȓ���̃R���p�N�gLP�Ɏ��^���čĔ������B�ꗱ�œ�x���������O���R�A�[�����h�`���R���[

�g��Ԃ��B

�@���R�[�h��Ђ̉��S�͌����Ă������A�P���S�T�O�~�`�T�O�O�~�����猋�\����o���Ă��܂����L��������B

�@����ł́A���m�����������X�e���I�������S�ȓ���R���p�N�gLP����A�U�E�T�E���Y�̖��Ȃ����炢�̃M�^�[�i�}

���`�����A���E�r�[�g�F���F�r�[�g�j�����Ă݂܂��傤�B

�@�Ȃ̓r���Ń��m��������X�e���I�ɕς��Ă݂܂����B�ǂ��ŕς�����������������ł������́A���Ɉُ킪��

���A�Ⴂ�̕�����l�ŁA���\�ɂ�����Ȃ��l�ł��傤�B

�@����ɁA���̋^���X�e���I�̊�Ȉ�a���ɋC���t�������́A�v�����̒��o�����������ł��B

�@�@�@�@�@

�@�N���b�N��http://youtu.be/JDg244vftRM

�@�@�@�@�@

|

|

|

|

| ��S�O��@�V���b�L���O���r�[�g���Y

|

|

|

�@���ăI�����_�Ƃ������͂��܂�D���ł͂Ȃ����A�I�����_���琢�E�I�ɑ�q�b�g�����u�V���b�L���O���r�[�g���Y45�v�Ƃ����A

�R�O�N�ȏ�O�ɔ������V���O�����R�[�h���Љ�Ă݂悤�B

�@�̂��Ă���̂̓X�^�W�I�~���[�W�V�����̃O���[�v�u�X�^�[�Y�E�I���v�ŁA�r�[�g���Y�̋Ȃ��ׂ����q�������h���[�����A�R�s�[��

�����̂��J�o�[�Ƃ����̂��A�͂��܂��R�~�b�N�\���O�����^�����B�Ƃɂ������q�������B

�@�C���g���́A������I�����_�̃o���h�u�V���b�L���O�E�u���[�v���U�O�N��Ƀq�b�g�������u���B�[�i�X�v�A�����ăA�j���\���O�u�V���K

�[�E�V���K�[�v�Ƒ������A���̌�r�[�g���Y�E�i���o�[�̃I���p���[�h�ɂȂ�B�W�����A�|�[���A�W���[�W�̐����������肾�B

�@�����Ȃ�����ȃL�����m���R�[�h�����̂��E�E�E�r�[�g���Y���n�߂�����̉��������Ȃ���ŁA�r�[�g���Y���U��P�O

�N�A�W�����E���m�����ˎE���ꂽ���N�E�E�E���������炩������Ȃ��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���̃��R�[�h��A�ʂ������Ă݂܂��傤�BB�ʂ������Ă݂����Ƃ������̓��N�G�X�g���������B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=N1Tk-q3s9Ps

�@���̑�q�b�g�����{�ɂ��g�y���ABEAT�EBOYS(���̓f�r���[����̃A���t�B�[�j�ɂ��X�^�[�Y���I���Q�R�i�g�c��Y��������T

���ɂ��Q�R�ȃ��h���[�j�Ƃ������R�[�h�������[�X���ꂽ���A��������̂����������w�����Ă���̂ŁA�������ɂȂ肽�����͂�

�킹�ă��N�G�X�g���������B

|

|

|

|

| ��R�X��@�^�_�قǖʓ|�Ȃ��̂͂Ȃ�

|

|

|

�@�^�L����������̒n����FM�ŁA�T���A���ŃI���G�A���ꂽ�u���r��̃A�����J���E�|�b�v�X�`�Q�O�P�Q�E�p�[�g�Q�E�ĕ�

���v�̍ŏI���̍Ō�̂Q�O���̕��������E�E�E�Ƃ������A���̕��������������Ƃ��ł��Ȃ������B

�@

�@�[���U������T�O���ԂƂ������ԑтł́A�u�݂Ȃ���A�܂��߂ɒ����Ȃ��Ă����ł���B�v�Ƃ������Ƃł��傤�i�B

�@�����Ԃ��Ă��������B���A���W�I�̓^�_���������B

�@�������A���̃V���[�Y�̃p�[�g�R���A���̓��̐[��O������n�܂�Ƃ����̂�����A��͂�u���ʂ̐��������Ă���l�͒�

���Ȃ��Ă����ł���B�[��N���Ă���l�ŁA���W�I�[��ւ��Ă�����X���A�킴�킴�_�C�������Ȃ��Ă������ł�

��B�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B

�@�^�_�Œ������Ă��炦��̂�����A�Ǒ��̎���ɍ��킹��̂�������O�ł��傤�E�E�E�Ƃ�������肽���̂ł��ˁB

�@�{��ɖ߂��āA��͂��뎁�̓E�H�[�L���O�E�|�b�v�X�E�f�B�N�V���i���[���B�����������B���Ɠ����Ȃ̂ł܂���

���Ă���͂��ŁA�����ꂳ��炵���Ȃ���X�����B�{��A�����J�ɂ������܂ŏڂ����l�͂��Ȃ��Ǝv�킹��B���������Ăق�

���l���̈�l���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�̔�������뎁�̃��R�[�h����CM�X�y�V����Vol.2 ���Љ�܂��B�m���Ă�R�}�[�V���������邩�ȁH

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=6m-Z-JzLuK4

|

|

|

|

| ��R�W��@�I����ЂƂV���[�Y�gTHE YOUNG ONES�h

|

|

|

�@FM�����E�R���B�Y�T���f�[�E�\���O�u�b�N��"�I����ЂƂ���"�ɂ��₩�����A���Ȃ��݁H"�I����ЂƂ�" �V���[�Y��R

��B

�@�C�M���X�Ńr�[�g���Y�o��ȑO���猻�݂Ɏ���܂łT�O�N�ȏ�ɂ킽��l�C��ۂ������Ă���A�܂��ɍ����I�̎�N���t�E��

�`���[�h�B

�@���ƃG���U�x�X��������knight�i�i�C�g�j�̏̍���^��������̑��݁B �N���t�E���`���[�h�����B

�@

�@�����̃o�b�N�E�o���h���A��ɂs�����r�������������Ɩ��O��ς���The Drifters�B�@�i�Q�ƁFEBsShu Music is my life��W�X��@�o��

�h�l�[���`�C�M���X�ҁj

�@��q�b�g�ƂȂ���"THE YOUNG ONES"�͏����@�ɂ��������悤�ȃN���t�̃��H�[�J���Ƃs�����r�������������̃n���N�E�}�[���B��

�̃M�^�[�T�E���h�ƃo�b�L���O���f�G���B

�@����������EP�Ղ̓��m���������A���m�������R�[�h�v���C���[���������ĂȂ������̂ł��̃T�E���h�ɓ����ł��܂��āA��

�����Ă����ꂪ��ԁB�f��̃e�[�}�~���[�W�b�N�Ȃ̂ŁA�V���h�E�Y�ɉ����X�g�����O�X�̓������o�[�W���������邪�A���m����

�Ղ��V���h�E�Y�̃T�E���h���ɂ͍ō��B

�@��ɁA���R�Y�O�����t�����U�E���C���h�����Y���A���̃U�E�����O�E�����Y���q���g��������ł��傤

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ��̂̓N���t�E���`���[�h�ƃV���h�E�Y��EP���m�����ՂƃX�e���I�Ղ̃��h���[�ł��BEP�Ղ̕���

�V���h�E�Y�̃o�b�L���O���悭�������܂��B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=ae2KGu2GMSk

�@�@�@�@

�@�@�@�@ |

|

|

|

| ��R�V��@�W���j�[�E�������o�[�E�~�[

|

|

|

�@�W���j�[�́A�������̒��ɉB��Ă���悤�ȓ��C�Ȏ�҂ŁA�j���[�I�������Y�߂��̐X�̒��ŕ�炵�Ă������A�M�^�[��

�ƂĂ���肾�����B

�@����Ƃ��A���l�Ƒ҂����킹�̖������̂����A�ޏ���2���ԂقǑ҂����Ă����ۂ��������߁A�ޏ��͈�l�o�X�ɏ�

���ċ����Ă����Ă��܂����B�N������Ă���Ɛ���������������̂ɁE�E�E�E�B

�@�ނ͑��̊Ԃ̗҂����������߂邽�߁A��Lonely Soldier Boy �`�ƃM�^�[��e���ĉS���Ȃ���A�����炱�������������Ă�

���̂����A������A�{���ɕ��m�ɂȂ��Đ��ɍs���Ă��܂����B

�@�܌��ɕ�e�ɓ͂����莆�ɂ́A���������A��Ə����Ă��������A�A���Ă������m�̒��ɔނ͂��Ȃ������B��͎v���o��

���q��S��܂ʼnS�����肾�����B

�@�W���j�[��ǂ��Ɂ`�ƃM�^�[���e���Ă���̂����A�ނ͗D�����V�g�ɓ�����ēV���ɍs�����̂��B

�@�@���̒��̃W���j�[�i�W�����E���C�g���j�A�A���C�ȃW���j�[�i�W���j�[�E�\�}�[�Y�j�A�BJOHNNY B. GOODE�i�`���b�N�E�x��

�[�j�A�C�W���j�[�ւ̓`���i�y�h��&�J�v���V���X�j�A�D�g���W���j�[�i�K�c���S�j�A�E�W���j�[�̎q��S�i�A���X�j�A�F�����炢

�̃W���j�[�i�W���j�[�E�A���f�B�j�A�G�߂������N���i�W���j�[�E�f�B�A�t�B�[���h�j�A�H�Y�ꂩ�����q��S�i�U�E�^�C�K�[�X�j�A�I�K

���X�̃W���j�[�i�A�C�E�W���[�W�j�A�J�W���j�[�E�G���W�F���i�V�F���[�E�t�F�u���[�j�E�E�E�o�ꏇ

�@�m�̓����A����A���ʂ��킸�A�F����W���j�[�����D���Ȃ悤�ł��BJOHNNY�EWALKER�Ƃ����̂��������悤�ȁE�E�E�B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����̏Љ�Ȃ͇F�Ԗڂɓo�ꂵ���g�����炢�̃W���j�[�i�W���j�[�E�A���f�B�j�h�ł��B�Ȃ�ƂT�O�N�O�̉́B

�悭���܂�����ȃ��R�[�h�����Ă�������ł��i�B�V���r�[�E�o���^���́u�A�C�h����T���v���ɍs������A�Ȃ������̂ő�

���ɃR�����ċA�����̂ł��B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=NhbJzBFKioE

|

|

|

|

| ��R�U��@���a�I���烉�W�I�ւ̏��a

|

|

|

�@���a���g�����������ސl�������B���a���悭�m��Ȃ����オ����̂悤�ȋC�������X��������B

�@�U�R�N�����������a�́A�����A�����A����őS��������l�������Ă��邪�A���A���Â̑ΏۂƂȂ��Ă���̂͏��a�R�O�N�ォ��S�O�N�㏉��

���Ƃ�����B

�@����ԑ�A�����i�H��I�j�A�l�{���̃u���E���ǃe���r�A��Ⴂ�ȉ��ڃZ�b�g�Ȃǂ��������ƕ��ׂ�ꂽ���̊ԁA���ւɂ̓X�[�p�[�J�u

���E�E�E���ꂪ���a�̃C���[�W�����A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂����W�I���B

�@�L���r�l�b�g���ؐ�����v���X�`�b�N�ɁA�^��ǂ��_���}�^����MT�ǂƌĂ�鏬���Ȃ��̂ɕς����������A�ƒ�̌�y�A�j���[�X�\

�[�X�Ƃ��Ă͎���������B

�@FM�X�e���I�������J�n����Ă��Ȃ������ANHK�����W�I���������E�`�����l���A�����������`�����l���ɂ���AM�X�e���I�����𗬂�

�Ă����炵�����A������ɂ̓��W�I���Q��K�v�ŁA1�䂵���Ȃ��䂪�Ƃł͒�����͂����Ȃ��B

�@

�@���R�[�h�v���C���[�����m�����������̂ŁA�n�߂ăX�e���I�Ȃ���̂����Ƃ��́A�f�悪��������J���[�ɕς�����悤�Ȉ�ۂ������B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����Љ��̂́A�������W�I�ł悭�������q�b�g�\���O������ō��N���X�̃G���L�o���h���J�o�[����Ƃ����Ȃ�Ƃ�������

�ł��B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=_6IaoIu4e9I

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���T���w�`�ǂ����Ɍ̋��̍�����悹�ā`�@���a�R�X�N�̑�q�b�g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���C���V�����@�c�Ɖ^�]�J�n�@���a�R�X�N�P�O���P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

|

|

|

|

|

�@�́A�����Ƃ��u�Ⴂ�Ƃ��́A������Q�邾���̗̑͂��������B�v�ƌ����Ă������A�m���ɐQ��̂ɂ��̗͂��v��B

�@�����A���ŋ߃C���t���G���U�ɜ���āA�����ӈ����ɂ��Ȃ���Ȃ���Q�����A�t�ɍl����Ƃ܂��܂��̗͂��c���Ă�

��ȂƁE�E�E�i�b�x��j

�@�������I�ԃx�X�g�P�O�ɕK������ȁgSLEEP WALK�h�B�Q�Ȃ�������˖��V�a�@�u�܂��ɂ��O�̂��Ƃ���B�v�ƌ�����̂�

�o��̏�ŏЉ�����B

�@�P�X�T�X�N�A�T���g&�W���j�[�Ƃ����Z��o���h�ɂ���ă����[�X����Ĕ����I�A���̋ȂقǑ����̃M�^���X�g�ɂ���ăJ�o�[��

��Ă����Ȃ�m��Ȃ��B

�@�o���h�ł́A���F���`���[�Y�A�V���h�E�Y�A�X�v�[�g�j�N�X�E�E�E�iSleepWalkers�Ƃ����o���h�������݂���B�j�A��䏊�̃��X�E

�|�[���A�`�F�b�g�E�A�g�L���X�A�ٍ˃G�C���X�E�M�����b�g�A�����[�J�[���g���A���b�N�n�ł̓W�F�t�E�x�b�N�A�u���C�A���E�Z�b�c�A

�[�A�E�N�����̃W�F�C�N�E�V�}�u�N���E�E�E�B

�@�����ł��A�Ȃ����̋Ȃ��D���ɂȂ����̂�������Ȃ����A�|�b�v�X���N�������̂ő������W�I�ōŏ��ɃT���g&�W���j�[

�����̂��Ǝv���B�s�v�c�Ȗ��͂������Ă���Ȃ��Ɗ��������X�������N�̐S�����������Ă���̂��B�S�z�S�z�b�A��

�炵�܂����B������Ƃ܂��C���t���G���U�������ĂȂ�����ŁB

�@�N���ǂ̂悤�Ɍ��I�ɉ��t���悤���A���̋Ȃ̗��ɂȂ��Ė��V�a�̂悤�ɃM�^�[��e���Ă���悤�Ɏv����B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����Љ��͓̂��{�̃g�b�v�M�^���X�gDr.K�@�i�h�N�^�[�E�P�C�j���Ɠ����O�����̃��C�u�E�o�[�W������

SLEEP WALK�ł��B�����������Ȃ��悤����������ɃN���b�N���Ă��������B�����I������u�Ԃ��炠�Ȃ����X���[�v�E�H�[

�J�[�̒��ԓ���ԈႢ�Ȃ��B

�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=dq1PTI1MUVY

|

|

|

|

|

�@�̏d�U�O�L���i�ߏ��\���j�̎������ʂɍs���ăo�l���̏d�v�ɏ��ƁA�j��10�L�����w���B�d�͂��n���̂U����

�P�����炾�B�d�͂R���̂P�̉ΐ��ł͂Q�O�L���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ƃ��낪�A�ǂ��ɍs�������V������ő���Ə�ɂU�O�L�����B

�@�����������f�W�^�����̏d�v�͐M�p�ł��Ȃ��B�̎��b����BM�h�̏d���ꉞ�����Ă���邪�A�̐S�̑̏d��1

���łP�`�Q�L�����㉺����B�������������ƈ���J���鎩������Ȃ��B�v����ɁA�@�B�ɂ����傭���Ă���

�̂��B

�@���͂����قƂ�nj��邱�Ƃ̂Ȃ��V������E�E�E�ڐ��������50�Z���`�ʂׂ̍��_�A���̈���̒[�Ɍv�ʂ�

�镨���ڂ���M�܂��͌v�ʂ��镨�������|����傫�Ȓނ�j�̂悤�Ȋb���Ԃ牺�����Ă���B

�@�����ăV���v���Ȏd�g�݂�����A�R���}�ȉ��̒P�ʂ܂ł͖������낤���A��ɐ����ȓ������o���B

�@���⎞��̕ω��ɍ��E����邱�ƂȂ�������V������̂悤�Ɍ��邱�Ƃ̂ł���S�������ƁE�E�E�������

�ꂩ��̐l���̖ڕW�ɂ��Ă݂悤�E�E�E���A������x�ꂾ�ƁH

�@���ꂪ�ˁA���̃f�W�^�����̏d�v�͍Ō�ɑ̔N��������Ă����̂ł����ˁB���ꂱ��R�N�قǂS�V�̂܂܂�

��ł���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�Q�O�P�R�N�ŏ��̏Љ�Ȃ́A�M�^�[�̖���ł�����O�����E�L�����x���̉̂��wFOR�@ONCE�@IN�@

MY�@LIFE�x�E�E�E�E�l���ł�����x�����̂��ƁE�E�E�E�B

�@���̋Ȃ��q�b�g�������X�e�B�[�r�[�E�����_�[���ӎ������̂��������A�ԑt�̃M�^�[�͂������B

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=8OlxhB8NNlI&feature=player_detailpage

�@�ǎ҂̊F�l�A�V�N���߂łƂ��������܂��@�C�����x�m�R�̎p��N���̑���ɂ��͂����܂��i�摜�E�R

�jES���j

|

|

|

|

| ��R�R��@You Only Live Once or Twice �H

|

|

|

�@��x�����̐l���������ɁE�E�E�Ƃ��A���ꂩ��̑��̐l�����y�����E�E�E�ȂǂƂ������A�ǂ������{���ȂƓ{

���Ă͂����܂���B�ǂ�����ԈႢ�ł͂Ȃ��̂ł��B

�@�������A���肪��҂�����҂��Ŏg�������Ȃ���Ȃ�܂���B�������ԈႦ��ƌ�Ŗʓ|�Ȃ��ƂɂȂ�܂��B

�@�w�l���x�Ŏv���o���̂͂�������B�w�o���F�̐l���x����w�����l���x�܂Łw�l�����낢��x�����A�l�͊F���ꂼ��

�����̐l���̉̂������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���̏ꍇ�A������ł���̂�BEATLES�́w IN MY LIFE�x�E�E�E�G�b�A�ȂɁH�J�b�R�����Ȃ���A�w�����炯�̐l

���x����Ȃ��̂��E�E�E�ƁH�@�n�C�A�������Ƃ���ł������܂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA����̏Љ�Ȃ͂P�X�U�X�N�Ƀ����[�X���ꂽTHE HOLLIES�i�z���[�Y�E�C�M���X�j��He Ain't Heavy,

He's My Brother�i�Z��̐����j�Ƃ����Ȃł��B

�@�z���[�Y�́A�wBUS STOP�x�E�E�E�@��@�o�X���`�҂ԂɁ`���̉̂���Ȃ��ł���E�E�E�̑�q�b�g�Ȃ������A�U�O�N�`�W

�O�N��ɑ��������������o���h�ł��B

�@����He Ain't Heavy, He's My Brother�i�Z��̐����j�́A�C�M���X�Łw�l���̕��ؓ��i�́F�f�B�b�N�E�~�l�@���a�P�Q

�N�j�x�Ƃ�������悤�ȌZ�툤���e�[�}�ŁA�������܂��B

�@�Z��̐����iEBsShu�Ӗ�j

�@�@�@�@���O��w�����Ē������˂�������������Ƃ́@��ɂ���Ȃ�

�@�@�@�@���͋����@���O�͏d�ׂȂ���Ȃ��@�킶��Ȃ���

�@�@�@�@

�@�@�@�@�������̂肾���@���������n�߂��@������ڎw���̂��킩��Ȃ����@�����Ԃ����Ƃ͂ł��Ȃ�

�@�@�@�@�傫�Ȕ߂��݂��̂��������Ă��邩���m��Ȃ����@���̓������番�������������@�Z��Ȃ���E�E�E

�@�l���̕��ؓ��i�쎌�F�����y�V���@��ȁF�Éꐭ�j�j

�@�@�@�@�����Ȗ��i�����Ɓj��@���拃���ȁ@�����Ηc����l���ā@�̋����̂Ă��b�オ�Ȃ��E�E�E

�@�Z��o���E�Ƒ����J�A�l���ő�Ȃ��̂ł��B����ł͏��X�����͈����ł����A���R�[�h����A�b�v�����w�Z���

�����x�����������B

�@�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=juWxM5redr8

|

|

|

|

| ��R�Q��@�g�����Â��āh�@�@�I����ЂƂV���[�Y��Q��

|

|

|

�@FM�����E�R���B�Y�T���f�[�E�\���O�u�b�N�Ɂg�I����ЂƂ��݁h�Ƃ����l�C�V���[�Y������B�R�����̖c���CD��R�[

�h�̃R���N�V�������牽���������Ă��ăI���G�A������́B

�@���̏ꍇ�́A�ЂƂ��݂���ƂP��ŏI����Ă��܂��̂ŃZ�R���g�I����ЂƂh���������Ă��ďЉ���ł��B

�@���̑�Q��ڂ̍���́A�P�X�V�S�N�����[�X�̒��J�삫�悵�w����� �V�x�B

�@�ŋ߁A�V����CD�������[�X�����ƃ��W�I�Ŕނ̊�������̂ŁA�I����ނ̌Â����R�[�h����������o���Ă݂�ƁA�W��

�P�b�g�ɂP�X�V�S�D�P�P�D�V�ƃ������������Ă����B�����������B�E�`���A�R�W�N�O���B���̎��A�{�N���Ⴉ�����B

�@�T�����[�}���l��������n�߂������B�܂����ڂ�Ȃ��悤�ɏ�������ĕ����ȂǂƂ����]�T�͂Ȃ������B�܂����Ȃ��悤

�����O���������Ă����B���ꂩ�炸���Ɖ��������ĕ����������l���̗��A�����Ȃ��Ƃ��E�E�E�E�����~�߂Ƃ��܂��傤�B

�@�w����� �V�x�̘b�ɖ߂��ƁA����̓A�b�g�z�[���ȕ��͋C�̌l�X�^�W�I�ł̃��C�u�ŁA�����ڂ̑O�ŃM�^�[��e���A�̂�

�Ă���悤�ȗՏꊴ������B

�@���̒��̂P�ȁw�����Â��āx���Љ�Ă݂悤�B

�@

�@�V����CD�A���o���A���̃^�C�g�����w�l���Ƃ������x�A���̒��ɂ������h���ł̃��C�u�����^�����w�����Â��āx�����߂��

�Ă���Ƃ����B���������Ē�����ׂĂ݂悤�B

�@�����āA�W���P�b�g�ɂQ�O�P�Q�D�P�P�D�Q�O�ƃ������āA�R�W�N��ɒI������o���Ē����Ă݂悤�B���ȁA�R���B

�@

�@�w�����Â��āx�@���J�삫�悵�w����� �V�x���

�@�N���b�N�@�� http://www.youtube.com/watch?v=mO0GAVw6V-k&feature=plcp

�@�@

�@

|

|

|

|

|

�@���ɗl�X�ȑ�܂�O�����v�������Ă��邪�A�̂�������̑�܂́u���s���܁v�ɈႢ�Ȃ��B���F�A���s�ꂾ����A

��܂��Ƃ����u�Ԃ��痬�s�x��ɂȂ��Ă����B�����āA���̗���ɏ����Ă����B

�@���Ȃ݂ɁA���N�̗��s���܁E�E�E�o���Ă�H

�@�����܂�����̑�܂́u�{����܁v�Ō��܂�B�S���̏��X�̓X�����I�Ԃ��E�ߖ{�̑�܂����A�{�D���Ȑl�́A�E��

���Ȃ��Ă������œǂޖ{�����߂�B���ꂪ�Ǐ��Ƃ��B

�@���ɁA�Ǐ��ƂłȂ������A�X���Ɂu���q����A���N�̑�ܖ{�A�ʔ����ł���B�v�ƑE�߂��Ĕ����āA�܂�Ȃ�������

�N���[��������A�u���N�����Ƃ����̂��o�܂���B�v�ƌ����ɈႢ�Ȃ��B��������\�Ƃ����̂��B

�@�u���s�́v�Ƃ������t���Ȃ��Ȃ��ċv�������A���s�̂͗��s��̂悤�ɖY�ꋎ���A���������Ă������̂ł͂Ȃ��B

���̓��ɂ��K���h��B�l�ɑE�߂�ꂽ����ł͂Ȃ��A�ӂƌÂ��̂��v���o���A�������ށB���ꂪ���y�Ȃ̂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�Љ�Ȃ́u�܂̃��[�f�B�[���o�[�v�B60�N�㏉�߂̍��̃q�b�g�ȂŁA�p�b�g�E�u�[�����̂��Ă������A��

�{�ł͓��؍F�Ƃ����̎肪���{��ŃJ�o�[���Ă����B�߂����̎��Ȃ̂ō���͉̂Ȃ��o�[�W�����Œ����Ă��������B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=WvsJZP9Shc0

|

|

|

|

|

�@�Z�p�v�V�ɂ���āA�Q�O�R�O�N�ɂ͌��݂̎d���̂T�O�������ł���Ƃ����j���[�X���������B������

�����{�b�g������Ă����Љ����Ƃ����B

�@����Ȃ�A�ŏ��ɗD�G�ȃ��{�b�g��A���Ƃ̓��{�b�g�B���X�ɗD�G�ȃ��{�b�g�����X�Ɗg��

�Đ��Y���Ă����悤�ɂȂ�B�m�\�����łȂ���������悤�ɂȂ邾�낤�B

�@

�@�푈�ł������{�b�g���m�����̂�����A�����ŋ������{�b�g����葽���v���ɐ������鍑���h��

��B�����ɂ́A�K�������l�Ԃ��K�v�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�_�ƃ��{�b�g���H�Ɛ��Y����������ƁA

�l�Ԃ͂����܂��̂����ɖłԁB

�@SF��ƃA�C�U�b�N�E�A�V���t�̍l�����u�l�Ԃɂ͊�Q�������Ȃ��B�l�Ԃ̖��߂ɏ]���E�E�E�v�ȂǂƂ�

���u���{�b�g�R�����v�͐l�Ԃ̓s��������A���{�b�g����������͓̂��R�ŁA���Ƃ̓��{�b�g�̂�肽

�����肾�B

�@�������A�����ȃ��{�b�g�V���Ƃ����ǂ��A������͋Z�p�v�V���i�݃��{�b�g��K�v�Ƃ��Ȃ��Љ

����B�����ă��{�b�g�͏��ł��A�����ʂ̂��̂��̂���悤�ɂȂ�B���̌J��Ԃ����B

�@�܁A�z���_�̑��������s���{�b�g�E�A�V���N������ƁA�܂������A���ɂ͕����Ȃ���E�E�E�Ǝv��

�̂ł����B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{�����������̂́A�ߋ��Ɋm�����ꂽ�Z�p���A�Â��Ƃ������R�ŏ��ł����Ă͂�

���Ȃ��Ƃ������ƁB����Ȃ�ɖ�������̂ł��B

�@�R�O���N�O�ɔ������I�[�f�B�I�`�F�b�N�p�̃��R�[�h�i�����ō��̘^���Z�p�Ŏ��^���ꂽ���́j���A

���̌Â����R�[�h�v���[���[�ōĐ������̂ŁA�x���ꂽ�Ǝv���Ĉ�x�����Ă݂Ă��������B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=WzCrBRAIoo4

|

|

|

|

| ��Q�X��@�������肩�������肩

|

|

|

�@�J�X�P�[�Y�̃q�b�g���g�߂����k���`THE LAST LEAF�`�h���Ǝv���o���̂́AO�E�w�����[�̒Z�ҁu�Ō�̈�

�t�v�B�����Ď��̍��z�ɂ͒������Ȃ��̂ł������茩�����Ƃ��Ȃ������t�i�ܐ�~�D�j�B

�@���������Â₽���Ȃ��Ă��邱�̋G�߁A�������߂āA�U��Ԃ��Ă��E�E�E�����ɂ́A�u�����敗�A�Ăׂ旒�i�s��

�N�E�t���C�h�j�v������āA�A�u�h���E�U�E�u�b�`���[�̓��ꂾ�b�B

�@�u�l�ԕ��ԁv�ƌĂꂽ�̂́A�r���E���r���\���B�_�u���A�[���E�X�[�v���b�N�X�ő���Ԃ̂悤�ɉē������B

�u�l�ԑ䕗�v�́A�����h���E���I�E�W���i�T���B�䕗���݂̖\���V�������B�u�l�Ԕ��d���v�́A�u���[�m�E�T���}���`�m�B

���̐l�̉Ƃ́A���z�������͂�����Ȃ��E�E�E���B

�@�܂Ƃ��Șb�ɖ߂��܂��ƁA��M�����������̖^����������A��̂̓v�����X�������p������Ă��܂����E�E�E�܂��v��

���X���E�E�E�ƁA�����Ń`�����l�����Ă͂����܂���B�X�|�[�c���p�̘b�ł��B

�@�^����������h���E�I�����s�b�N�����̃e�[�}�ȁg���������Ă���h�E�E�E���̋Ȗ��̓A�E�g���B�C�ۗ\��m�̃I�l�[

�T����������B

�@�J���~���Ă���A�_���o�Ă���E�E�E���ʁA����ȓ�����O�̂��ƋȖ��ɂ��Ȃ����낤���A�G�b�B�g���ɐ�����āh�Ƃ�

�g���������Ă���h�Ƃ��A�����͌���������ǂ��Ȃb�A�G�b�B���̎�M���������͎g���Ă���낤���b�A�G�b�B

�@

�@�C�������ɁA���r�ꎁ��Ȃ́g�������ʁh�ł������Ă݂邩�B���������ʁ`���͏H�`�`�@�O���R�̃|���L�[�ł�

������Ȃ���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�Љ��Ȃ́u��v�Ȃ���ŁA��ꎁ�̑����������y�c�ɂ��J�X�P�[�Y�i��j���g�߂����k���`

THE LAST LEAF�`�h�̃M�^�[�E�C���X�g�o�[�W�����ŁA�����EBsShu���J�o�[���Ă݂܂����B

�@�N���b�N���@http://www.youtube.com/watch?v=hF-1-HFmpPE

|

|

|

|

| ��Q�W��@���F���`���[�Y�̓J���e�b�g

|

|

|

�@�W���Y�̃R���{�i���l���o���h�j�̏ꍇ�A�O���[�g�E�W���Y�E�g���I�i�R�l�j�A���_���E�W���Y�E�J���e�b�g�i�S�l�j�A�}���n�b�^���E�W���Y�E�N�C���e�b�g

�i�T�l�j�ȂǂƁA�o���h���ɃC�^���A��Ől��������B���l�ʼn��t����̂��ɂ�����肪����悤���B

�@�G���L�o���h�́A���F���`���[�Y�A�V���h�E�Y�̂悤�ɕ����`�ŕ\���B�l���͂��܂�W���Ȃ��B�Ⴆ�A�O���[�g�E�G���L�E�J���e�b�g�ł́A�t

�ɃO���[�g���Ɍ����܂��i�B

�@���{�ł́A�J���e�b�g�Ƃ��g���I�Ƃ����A�h���L�[�E�J���e�b�g�A�ʐ�J���e�b�g�A������g���I�A�Ă�Ղ��g���I�E�E�E�Ƃ����n�ɂȂ��Ă���

���Ă���B����́A�^��������n���̃e���r���u�����O�l�g�v�̓`�����p���ł��邩��Ȃ̂ł��E�E�EEBsShu�����B

�@�Z�N�X�e�b�g�Ƃ��Z�v�e�b�g�ɂȂ�ƁA���͂�W���Y�o���h���p��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă��邪�A�����Ȃ茾���Ă��Ў�ȏ�̐��͊o��

��C�����܂���ˁB

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ�̋Ȃ́A���_���E�W���Y�E�J���e�b�g�ƃ}���n�b�^���E�W���Y�E�N�C���e�b�g�ƁA�ȗ�����ǂ����M�E.J�EQ�ƂȂ�R���{

�̂����A�}���n�b�^���E�W���Y�E�N�C���e�b�g�iManhattan Jazz Quintet�j�̂P�X�W�T�N�̃A���o������A�g���J�[�h�E�{�T�E�m���@�h�@�Ƃ����Ȃ�

���B

�@�f���B�b�h�E�}�V���[�Y�i�s�A�m�j�A���[�E�\���t�i�g�����y�b�g�j�A�W���[�W�E�����O�i�e�i�[�E�T�b�N�X�j�A�`���[�l�b�g�E���t�F�b�g�i�x�[�X�j�ɁA�h������

���̃X�e�B�[���E�K�b�h�i�h�����j�ƁA�W�O�N��ɂ����ă}���n�b�^���̂悤�ɂ��т���W���Y�W���C�A���c�̉��t�ł��B�B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=Kh3XGbT0h3A&feature=plcp

|

|

|

|

| ��Q�V��@���D�̃G���L�C���X�g�E���R�[�h

|

|

|

�@CD�Œ����G���L�C���X�g�̃T�E���h�͐̂Ƃ͑S������Ă���B�M�^�[��A���v�Ȃǂ̋@�ނ��i�����A�^�����f�W�^��������Ă��邵�A�X�e���I

���u������I�ɗǂ��Ȃ��Ă��āA���A���ȃT�E���h���y���߂�B

�@�������A�����߂ă��F���`���[�Y�Ȃǂ̃��R�[�h���ƁA�ӊO�ɂ������Ř^������Ă��邱�Ƃɋ����B

�@���Z�����̎��̍Đ����u�̓��m�����v���C���[�ŁA�����T�t�@�C�A�j�̓`�r����B�����^��ǃA���v�E�E�E���Ȃ�^��ǂ͉����ǂ��Ƃ���

���Ƃō����i�����A�����̓g�����W�X�^�������Ȃ������̂ŁA�p�i�𗘗p��������i���̌��t�Ń����[�X�j�E�E�E�ɐڑ����A�X�s�[�J�[�̓��W�I��

�痬�p�B��������o�Ă��鉹�́A�Ђǂ����̂������ɈႢ�Ȃ��B

�@���R�[�h�́A�������J��Ԃ��Ē����̂ŏ��≘�ꂪ������B�F�l�ɑ݂��ƃW���P�b�g���{���{���ɂȂ��ĕԂ��Ă���B����ł��Ԃ������

�ŁA�i�v�ɃT���i���������̂����m�ꂸ�B�������A�t���܂��^�Ȃ�E�E�E�Ƃ������Ƃ��B

�@���v���A�����Ă������̂��ȒP�Ɏ�ɓ��鎞��łȂ��������Ƃ��A�������Ă悩�����̂��B�@����ڂ�Đ����u�ł������蒮���Ă������炱

���A���y�Ɉ�����[�߂邱�Ƃ��ł����̂��Ǝv���E�E�E�����ɂ��ݓI�����B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ�郌�R�[�h�́AThe Four Shakers�i�t�H�[�E�V�F�C�J�[�Y�E�E�E���C�i�[���ƃt�����X�̃o���h�炵���B�j�� ���t����

NATACHA�i�i�^�[�V���j�Ƃ����Ȃł��B

�@���R�[�h�����͋C�ŁA�V�����V�����m�C�Y���y����ł݂Ă��������B�S�ȓ���R���p�N�gLP�̒���1�Ȃł��B

�@�N���b�N���@http://www.youtube.com/watch?v=7dqfZqk7QZY&feature=plcp

�@�@�@

�@�@�@���j�@�g���D�̃J�������i�t�B�[�l�[�Y�j�h�́A�X�v�[�g�j�N�X�́g���̃J�����A�h�Ɖ��t���قړ����E�E�E�����l���e���Ă���E�E�E�炵���B

|

|

|

|

|

�@�X�̏����ȗX�ǂɎ��X�s���̂����A���̑O�A�����ła�f�l������Ă��邱�ƂɋC���t�����B�ȑO�͖���������

���Ɏv���̂ŁA�����Ȃ��Ƃ��炨�q�l�T�[�r�X���l����Ƃ����ʂł́A�X�����c���͊ԈႢ�ł͂Ȃ������E�E�E��

���B

�@���̒��A�����ɂ��^������l�Ɣ�����l�����āA��ɑ傫�Ȑ��ŃI���B�A���^�N�V�B���������ƌ�����������

�B�������A���ꂪ�{���ɐ������̂��ǂ����͒N�ɂ�������Ȃ��E�E�E�Ƃ���������������ŁA�Е��͊Ԉ���Ă�

��Ƃ������ƂȂǂȂ��B�ǂ���ɓ]��ł��A���ʂ͂Ȃ邪�܂܂ɂȂ邾���Ȃ̂��B

�@�Ƃ������ƂŁA�{���Љ�郌�R�[�h�́A�����l�ɂ���ĕ]���������ɕ�����Ă���B�܂��͎����̎��ƐS

�Œ����Ă݂�ƁA�ǂ��炩�������ȂǂƂ������ƂȂǂȂ��āA�ǂ���������Ƃ������Ƃ�������B

�@�X�ǂ̂a�f�l�A����Ă���Ȃ̃W��������������Ⴂ���������A�����A�a�f�l�S���҂����߂Ă̂��ƂȂ̂ŁA

�Ɨ������Ă����܂��傤�B

�@�M�d�Ճ��R�[�h����Q�ȃ��h���[�̑�T�[�r�X�ł��B�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=

WbXT6VAmcgI&feature=plcp

|

|

|

|

| ��Q�T��@���̏��N�B�͍��E�E�E

|

|

|

�@The Beach Boys �f�r���[���ƂT�O���N�I�E�E�E�Ƃ������ƂŁA���̉āA�������C�u�c�A�[���s��ꂽ�B

�@�T�[�t�B�����z�b�g���b�h�i���������ԁj�T�E���h�ɑu�₩�ȃR�[���X�������ꂽ���̓o���h�ŁA�f�r���[������

���ɂ��g�L�����t�H�[�j�A�h�Ȋ������������A���ł́u�T�O���O�v�ƌ���������������₷�����B

�@�������A���̏c�X�g���C�v�̃{�^���_�E�������V���c�𒅂ăG���L�M�^�[��e���p�͓��ꂾ�����i�B

�@�@�@�@�@�@

�@�����o�[�̑Η��⒆�S�����o�[�������E�B���\���Z��̂�����l�����ɖS���Ȃ�ȂǁA�l�X�ȗ��j���o�ĂV�O��

�߂����g���h�{�[�C�Y���W�܂�A�Ăъ������n�߂����Ƃ́A�P���ɍl���đf���炵���B

�@�������A�N������������Ȃ��n�[���j�[�E�E�E�E���C�u�ɍs�����킯�ł͂���܂��E�E�E���������B���̏��N������

�Ê���߂��ăJ�h���Ƃ�A���N�̐S�ɖ߂��ăT�[�t�B�����z�b�g���b�h�T�E���h�@���v����Ԃ�����Ă���̂���

���B

�@���b�V���A������C�b�`������Ă�邩�B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ�郌�R�[�h�́A�f�r���[�Q�T���N���L�O���ĂP�X�W�U�N�Ƀ����[�X���ꂽ�Q���g�k�o�@

�gMADE IN U.S.A�h ����A�`���b�N�E�x���[�̖��Ȃ��J�o�[�����g���b�N���E���[���E�~���[�W�b�N�g�@�ł��B���ꂪ�r�[�`�E

�{�[�C�Y���ƌ�������ɁA�r�[�g���Y�́g���b�N���E���[���E�~���[�W�b�N�g�ɑR���Ă܂��B

�@����v���X����̃}�����u���[�J���[�̃��R�[�h�ł��B

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=f5MyN6jgBRE&feature=plcp

�@

|

|

|

|

|

�@�ŋߒm�����̂����ASEKAI NO OWARI-The End of The World-�Ƃ������O�̃o���h������B

�@����Ŏv���o���̂��A�A�����J�̏����J���g���[���E�F�X�^���̎�X�L�[�^�[�E�f�C���B�X�̉̂����uTHE

END OF THE WORLD�v�B

�@��@�Ȃ����z�͋P�������A�g�͊ݕӂɑł�������́H�@�`�@���Ȃ��̈����I������Ƃ��A���̐���

�I��������Ƃ�m��Ȃ��̂ˁ`�iEBsShu�Ӗ�j�E�E�E�M��́u���E�̏I��v�ł͂Ȃ��A�u���̐��̉ʂĂ܂Łv�Ƃ�

������B

�@�����A���E�̏I��Ȃǂ��蓾�Ȃ��̂��B

�@���E�͂��n�܂����̂��E�E�E�N���m��Ȃ��B�@�n�܂���I�����Ȃ��̂����E�Ƃ������̂Ȃ̂ł��B�l��

���ŖS���āg���̐��h���Ȃ��Ȃ낤�ƁA�n����F�������ł��悤�ƁA���₠�Ȃ��̒m��Ȃ����E���i���ɑ�

�݂���̂ł���B

�@�Ƃ������ƂŁA�{���̌��_��\���܂��ƁA�o���h���́u���������̐��E�̏I��v�Ƃ���̂������ŁA�����

�炢�I����Ă�����Ă����\�Ȃ킯�ł��B

�@

�@�Љ�郌�R�[�h�́A�p�b�g�E�u�[�����r���[�E�{�[���Ɣނ̊y�c�̔��t�ʼnS���uTHE END OF THE

WORLD�v�i���̐��̉ʂĂɁj�ł��B

�@���Z���̂Ƃ��ɔ��������̃��R�[�h�̂a�ʂ��Đ��E�ςɊւ��������ł���B�z���g�ɁB

�@

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=XA9HvvJU3Rw&feature=plcp

�@

|

|

|

|

| ��Q�R��@�Ă�����Ύv���o���̂�

|

|

|

�@���̈�������ł́A�����𗬂���̉͌��Ŗ��N�ԉΑ��J�Â����B�ԉƂ̋������߂��̂ŁA�̕����~

���Ă��邵�A�~�n�Ȃ̂Ŕ����i�����܁j�����܂����B

�@�����܁i�G�R�[�j�̃t�B�[�h�o�b�N���ԋ߂ő̌��������Ƃ��A��ɃG���L�M�^�[��e���悤�ɂȂ����Ƃ����ɗ��������A��

�̂Ƃ��A�~�肩����̕�����肭�����p���g�ɕt���Ă����悩�����B��������Ύ��̐l��������������������

�ɁE�E�E�E�B

�@�ԉΑ��̃t�B�i�[���́A��́u�i�C�A�K���̑�v�B���݂����ԃ��[�v����ԉ���̂悤�ɗ����Ă����B���ꂪ���

�ɉf���ċt���i�C�A�K�����ł���B�܂��Ɏq�ǂ��̂Ƃ��Ɍ����^�Ă̖�̃V�[���Ƃ��č����S�Ɏc���Ă���B

�@��ӂ̎O�Í`�̉ԉΑ��E�E�E�G�A�R���̌������䂪�ƂŃP�[�u���e���r�̃��C�u���p�ӏ܁E�E�E���O�͐ߓd����C��

����̂��ƌ���ꂻ�������E�E�E�Ł@�g�x�m�R�i�C�A�K���h�Ƃ����̂�����Ă������A�x�m�R�ƃi�C�A�K���̂ǂ��炪�����

�̂��B�q�ǂ��̐S�ɒ��r���[�Ȉ�ۂ����c��Ȃ��ԉ̓n�i�r�ł����Ȃ��̂��B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�{���Љ�郌�R�[�h�́A���r��u�i�C�A�K���E�\���O�u�b�N�v�̃C���X�g�D�������^����Vol.1 ����g�I

���[�u�̌ߍ@�h�B�R�O�N�O�̓��{�ł́A����Ȃ������y�����Ƃ��ł����̂ł��B

�@�������N���b�N���Ă��ꂽ�l�Ɍ����āA���̑��ӂ̉Ă̕�������͂����܂��B����������ł����Ă��������B

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=VJ2CXQ1zF6I&feature=plcp

|

|

|

|

| ��Q�Q��@���F���`���[�Y�ƃE�i�M

|

|

|

�@���F���`���[�Y�́A���̃o���h�̋Ȃ��܂�Ŏ����B�̃I���W�i���̂悤�ɉ��t���邵�A�܂��A���H�[�J���Ȃ��G���L�C���X�g�ɂ��܂��A

�����W���Ē������Ă����B

�@�Ȃ̎����������Ȃ��玩�������̃��m�ɂ������܂��Z�p�͑f���炵���B�����Đ^����p�N���ł͂Ȃ��A�u�������Ȃ炱������B�v�Ƃ�

�����ƂŁA���̉��̃h�W���E��_���Ă����ł��Ȃ��B

�@�h�W���E�Ŏv���o�������A�ꍑ�̃��[�_�[���u���̓h�W���E�ł��B�v�ƌ����Ă��܂�����A���⍑���͓D���̒����Ƃ������Ƃɓ������B�o

�J�ɂ��Ă�����Ă͍���B

�@���̂Ƃ��A�u���̓E�i�M�ł��B�v�ƌ����ΐ����������̂��B���̂Ȃ�A���Y�E�i�M�́A����������X�̑O������������Ă������݂Ȃ̂�

����A�E�E�E�@���܂��l�A���z�c�O���b�B

�@�{��ɖ߂�B

�@���H�[�J���Ȃ����F���`���[�Y���C���X�g�ʼn��t�������̂͐��������A���̒��ŁA�Ƃ�킯���{�ŁA�ł����F���`���[�Y�炵���ȂƂ���

�m���Ă��閼�Ȃ�����B�����A����B

�@�E�i�M�́E�E�E�܂����̘b�����ƌ��킸�ɕ����ăl�E�E�E���܂�̋����L���[���C�̂ǂ����ɂ���悤�ɁA�����Ă�������A���{�̂ЂƂ�

�̐��ڎw���ċA���Ă����s���悤�ɁA�Ȃ̂ł��B�����ɂȂ�܂������B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA���̋Ȃ��Ă��������B�E�i�M����Ȃ��A���̋Ȃ̌̋���������܂�

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=z3H4rcJrdYI

|

|

|

|

| ��Q�P��@�`���R�b�g�g���h�b�c�@�Љ�

|

|

|

�@�P�O�N�ȏ���O�ɔ������b�c�̂�������A�}�C����I�Ȃ��̂��Љ�܂��傤�B

�@�܂��A���e�i�傰���Ɂj

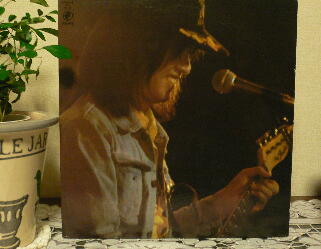

�@���̂b�c�͎����Ă���l�����\���邩������Ȃ����A���̃W���P�b�g�ʐ^�A�l����������Ή��Ă��Ƃ͂Ȃ����A�M�^�[�����t�e�B�i�������p�j

�ɂȂ��Ă���B

�@���̐[���l�@�ɂ��A����̓����o�[���傫�ȋ��ɉf���Ă���Ƃ�����B�e�����ɈႢ�Ȃ��ƃj�����f����B������A�ʐ^�����\���ƕ�

��������͖̂��̍����B�b�c�Ƃ͂����W���P�b�g�ʐ^�͈��̌|�p�Ȃ̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

���A

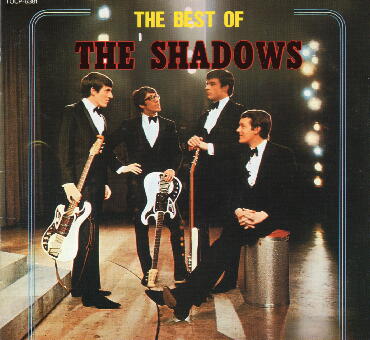

�@THE SHADOWS�@�̑傫�ȕ����Ɓu���A���v�ɘf�킳��Ĕ��������A�悭����Ə����ȕ����Ł@THE APACHES PLAY�E�E�E�Ə����Ă���B�A�p�b

�`�Y�Ƃ����o���h��THE SHADOWS�@�̃q�b�g�ȃA�p�b�`�Ȃǂ����t���Ă���Ƃ����A��₱�����b�c�������̂��B

�@�������A����͍��\���E�E�E�ƁA������ׂ��Ƃ���֑i���邱�Ƃ͂��Ȃ������B�Ȃɂ��ō��P�O�T�~�Ƃ����j�i�̒l�i�ŁA�~�����v�ɂ�郁���b�g��

�\���ɎĂ��邵�A���t���ӊO�ɂ悩�����̂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�O�Ԗځ@���ꂪ�����̂R���̒��ł͎����Ă���l���ł����Ȃ���������Ȃ��B

�@�u�X�v�[�g�j�N�X�Ɩ��̋������ł��܂��v�̃R�s�[�ɃL���b�`����Ĕ��������̂����A���͂P�X�U�R�N�ɐ��h�C�c�Ő��삳�ꂽ���R�[�h�ŁA�G���L

�C���X�g�̎s�̃J���I�P�Ƃ��ẮA�قڍŌÁB������b�c��������������B

�@�������A�X�v�[�g�j�N�X�̉��t���烊�[�h�M�^�[���J�b�g�������̂ŁA�f�W�^���Z�p�̂Ȃ��T�O�N�߂��́A�h�C�c�̍ō��Z�p����g����Ă���B

�@�菑���̊y�����Y�t����A�P�ȂÂ��K�̉��t�ƃJ���I�P�������Ă��邪�A�J���I�P�̓��m�������B

�@�������A���̃~�X���A�Ō��Blue Blue Day�Ƃ����Ȃ����A�J���I�P�������Ă���B�����̂Ƃ��낪�A�`���R�b�g�g���h�b�c���鏊�Ȃ��B

�@�{�N�����A�M�^�[������ȕ��ɒS������_������B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�M�^�[�J���I�P�g��̏I��ԁh���Ă��������B�J���I�P�����ł́E�E�E�Ƃ������́A�r���ŏo�Ă���@�֎Ԃ̎ʐ^�ł��y���݂�����

���B

�@�N���b�N�@��http://www.youtube.com/watch?v=08um8b5YAec&feature=plcp

|

|

|

|

|

�@�����Ƃ����ɏI�����Ă���Ǝv���Ă�����A�܂������Ă������W�I�ԑg�u�̂̂Ȃ��̗w�ȁv�B

�@���a�Q�V�N�����J�n�Ƃ�������A�܂��Ɋҗ�ԑg�B�������́A�������o�m������Ă���^�d�@���[�J�[��B

�@�b�͔�Ԃ��A�Z�ɂ͍��A�w��̓^�_�A������������܂ł����Ƃ��������s������̏������o�m�o�g�̋ߍ��̐�

���Ƃ́A���̖����̕n�e�Ȋw�ɂ̏������m�Ŋw��l�Ƃ́A�V�ƒn�قLjႤ�B

�@

�@�����Ⴄ�̂��B���オ�Ⴄ�H�E�E�E�����Ⴄ�A���Ⴄ�A�����Ⴄ�A�ق��낪�Ⴄ�`�i�C�~�e�[�V�����E�S�[���h�@���a�A�C�h

���̗w�E�R���S�b�j�E�E�E�E����Ȃ��āg�u�h������I�ɈႤ�B�C�~�e�[�V�����̎u�ł́A���b�ɂȂ�܂���B

�@���W�I�ɖ߂��āA�U�O�N�������Ă���̂ŁA�ꂿ������A����������A���q�������ƎO�㑱���āE�E�E�Ƃ������A

���̎O�l�������ɒ����Ă���ꍇ�����邾�낤�B�C�}�C�`�C�����悭�Ȃ��ł��ȁB

�@���̎���A�u�̗w�ȁv�ƈꊇ��ɂł��鉹�y�̃W�������͂Ȃ��B���a�A�C�h���̗w���I������B�A�J���x�S��W��̉�

�i���h�L�j���A�̗w�ȂƂ͌���Ȃ��B

�@����Ȏ���ɁA�����w���ĉ̗w�ȂƂ����̂��B���̔ԑg�ŃI���G�A�����Ȃ�S�ĉ̗w�ȂƂ����̂��H�G�b�A�ǂ��Ȃ�

�b�B

�@���傪����Ȃ�A���W�I���Ă��猾���H�@�n�C�B

�@�������̏��a�̗w�@�ċx�݂��߂��̂��u���̃o�J���X�v���Ă��������B�U�E�s�[�i�b�c�̋Ȃ��J�e���[�i�E���@��

���e�i�t�����X���܂�̃C�^���A�l�j���J�o�[�������́@�i�쎌�F��J���q�@��ȁF�{��@�ׁ@�P�X�U�R�j

�@�N���b�N���@http://www.youtube.com/watch?v=k_JtlAPpK6o&feature=plcp

|

|

|

|

|

�@FM�����̐l�C�ԑg�u�R���B�Y�̃T���f�[�E�\���O�u�b�N�v�ŁA���X�g�I����ЂƂ��݁h�Ƃ������W������Ă���B

�@�R�����̖c��Ȃb�c��R�[�h�̃R���N�V�����̒I���璿�������m���s�b�N�A�b�v���ăI���G�A���Ă���̂����A����

�ꍇ�ȂǁA�ЂƂ��݂ŃR���N�V�����S�������߂Ă��܂��̂ŁA�{���́A�I����ЂƂ����A����ł݂悤�B

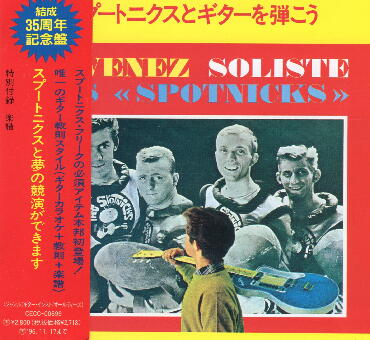

�@�Ƃ����Ƃ���ŏЉ��̂́A�u�a�n�a�a�x�@�u�d�d�@�l�d�d�s�r�@�s�g�d�@�u�d�m�s�t�q�d�r�v�Ƃ����b�c�B���Ƃ��Ƃ͂P�X�U�R�N����

�[�X�̂k�o�ŁA���F���`���[�Y�ɂ��Ă͊ȃR���{���́B

�@�a�n�a�a�x�@�u�d�d�i�{�r�[�E���B�[�j�́A�A�����J�̉̎�ŁA�����A�{�r�[�E���B���g���i�~�X�^�[�E�������[���q�b�g�j�A�{�r

�[�E�_�[�����i�}�b�N�E�U�E�i�C�t�Ƃ�����Ȃ��̂��q�b�g�j�̂R�l�{�r�[���e�B�[�l�C�W�E�A�C�h���������B

�@�}�b�N�E�U�E�i�C�t�i����}�b�N�j�Ŏv���o�������A�̂̉̎�͐e�w�ƒ��w�̎w�p�b�`���Ń��Y�������Ȃ���̂���

�����B�������A���̋Ȃ̃e���|�ł̓p�b�`�����Z�����E�E�E�Ƃ������ǂ����Ȃ��B�w�p�b�`���̕�����������������

���B

�@�b�c�ɖ߂��āA���^�P�Q�Ȃ̂����A���F���`���[�Y�����̉��t���A����ĕt�����悤�ɂQ�ȁi���̂��A�V���O���q�b�g��

�L�����o���������Ă���B�j�ŁA���Ƃ̋Ȃ́A���F���`���[�Y���o�b�N�Ƀ{�r�[���̂��Ă���B

�@�������F���`���[�Y�̔��t�ʼnS���Ă݂����Ƃ����l�A�J���I�P�J�̌䓰���炢�ʼn䖝����̂��g�̒��B

�@���s���A��l�̋���E�E�E�̃|�b�v�X�E�C���E�W���p���Ƃ͑S���قȂ�A�����J���E�|�b�v�X�Ń��F���`���[�Y���{�̔�

���B

�@I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter (�����Ď莆�ł������܂��傤)�Ƃ����Ȃ��Ă�

�������B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=eIeIXjIUO8A&feature=player_embedded�@

|

|

|

|

| ��P�W��@IT'S ALL RIGHT�E�E�E�ł��Ȃ���

|

|

|

�@���[���Q�O�P�Q�i�T�b�J�[�E���B�I�茠�j�̌����ŁA�X�y�C�����C�^���A��j���ėD�������B�X�y�C���́A

�Q�N�O�̃��[���h�J�b�v�ƂS�N�O�̃��[���ł��D�����Ă���A�����ʂ�X�y�C�����G�͑��ƂȂ����B

�@

�@����A�C�^���A�́A�U�N�O�̃��[���h�J�b�v�ŗD��������͒����������Ă���B

�@����Ŏv���o�����̂��A���̂����̎ʐ^�̃��R�[�h�AIT'S ALL RIGHT�i���悭�悷��Ȃ�j�Ƃ����A��

�o���B�C�^���A���Ԃ߂邽�߂ł͂Ȃ��B

�@�R�X�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��ĂS�O�N�ȏ�o�̂ɐl�C�̐����Ȃ��W���Y�E�s�A�j�X�g�@WYNTON KELLY

�i�E�B���g���E�P���[�j�g���I�̉��t�B

�@�E�B���g���E�P���[�̒e���s�A�m�͖����Őe���݂₷���A���̂悤�ȃW���Y�f�l������Ȃ蒮����B���̃g

���I�̓x�[�X�Ƀ|�[���E�`�F���o�[�X�A�h�����X�ɃW�~�[�E�R�u�ƂT�O�`�U�O�N��Ɋ��Ă����f���炵

�������o�[���B���̃A���o���ł͍X�ɃM�^�[�̃P�j�[�E�o������������Ă���B

�@�b�͔�Ԃ��A���݁A�W���Y�ƃN���V�b�N�̗�����Ő��E�ō��̃g�����b�^�[�ƌ����Ă���A�����J

�̃E�B���g���E�}���T���X�́A���̕��e���E�B���g���E�P���[�̑�t�@�����������Ƃ���A���̖��O��t��

���Ƃ����B�܂��A�ǂ��ɂ������������e�͂�����̂����A�r�b�O�l�[�����p���Œp���Ȃ�����Ԃ肪

���q�̂������Ƃ���ŁA�ő��ɂ����������q�͂��Ȃ��B���̏ꍇ�A���O�������Ă���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�Ȃ����̌Â����R�[�h���v���o�����̂��H�@�����̂�����͉���YOUTUBE���N���b

�N���Ă݂Ă��������B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=vwmHhDwZ9oo&feature=plcp

�@

|

|

|

|

|

�@������ƑO�A�n���������ɂ́A�l�ނ��n���ォ�炢�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���Ԃ��Ƃ̂��܂��������������B

�ڐ����V�j���Ă���A�m�����B�������A�l�ނ��a�����Ă��Ȃ����Â̎��R�ɖ߂����悤�Ȓn������

����Ăǂ��Ȃ�B

�@�Z�c�f���A�Z�c�f���̉Ă������B�d�C���g��Ȃ����Ƃ���Ԃ̐ߓd�����A�吳�⏺�a�����̂悤�Ȑ���

������Ăǂ��Ȃ�B

�@�����̂��ԈႦ�Ă͂����Ȃ��B�Q�O�P�Q�N�̍����A���̎��ɐ����Ă���l�Ԃ̐��������Ȃ���Έ�

�����Ȃ��B

�@�����ǂ́u�e���r�͂ł��邾�����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�v�Ƃ��u�^�钆�⒋�Ԃ͕������~�߂܂��B�v�Ȃǂ�

��،���Ȃ����A�r�[����Ђ���₳�Ȃ��Ă����܂��r�[������낤�Ƃ��Ȃ��B�R���r�j�����̋@���Q�S����

�c�Ƃ��B

�@�����b�A�d�C���g���ĉ��K�Ȑ���������Ă��������Ƒԓx�Ŏ����Ă���̂��B

�@�Ƃ������ƂŁA�M�^�[���G���L����A�R�[�X�e�B�b�N�ɑւ���K�v���Ȃ����������A���܂łǂ���A���v��ʂ�

�ăK���K���e����悤�Ȃ̂ň��S���B

�@�^�钆�ɁA�₦���r�[�������݂Ȃ���A���[���Q�O�P�Q�E�E�E���B�ʉ݂ł͂Ȃ��A�T�b�J�[�E���[���b�p�I��

���E�E�E���e���r�Ō���̂��y���݂ɂ��Ă���l�A���̉���������܂���B

�@�Ƃ������ƂŁA����̐^�钆 �i���������{���ԁj�A�������ł��ׂ̍��X�y�C���ɂo�j��Őɂ������s�ꂽ

�|���g�K�����Ԃ߂邽�߁A�u�������̃��X�{���v�����R�[�h�Œ����Ă݂悤�B���߂ċC���������ł��ߓd��

���͂ł���悤�A�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�ŁB

�@�A�[���E�N���[�̂P�X�W�O�N�̃A���o���uLATE NIGHT GUITAR�v (�^�钆�̃M�^�[�E�E�E��X�̂ǂ�����

�`���т����艮����l�E�E�E�H�j�̒��̂P�Ȃł��B

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=hbLa_IYquZk&feature=plcp

|

|

|

|

|

�@�Ă��߂Â��A�T�[�t�B���E�T�E���h���ƃT�[�t�B�����������Ȃ�B�T�[�t�B��������ƃT�[�t�B���E�T�E���h������������

��E�E�E���ɂ͂��̂ǂ�������Ă͂܂�Ȃ��B

�@

�@���Δ����ĉ^���_�o�ƃo�����X���o�������̂ŁA�g�ɕ����ԋ����̏�ɗ����Ƃ͎���B��̏�ł���������

���ɂȂ�̂ɁB�]���āA�g���̗l�ɑ̂��䂷���ăT�[�t�B���E�T�E���h�������B

�@�Ƃ���ŁA���{�l�ōŏ��ɃT�[�t�B���������l�͒N���H

�@���r�F�̖`�������u�C���痈���T�����C�v�ɂ��̓���������B���͖����Q�T�N�A����̓n���C�B�����V�c�̖��g�Ƃ�

�ăn���C�ɓn����������{�鍑�C�R�R�l�����䑾�Y���A���n�̐l���˔̂悤�Ȃ��̂ɏ���Ĕg��������̂�����

�������n�߂��̂��B�ނ����{�l�T�[�t�@�[��P���E�E�E�����H

�@�T�[�t�B���E�T�E���h�Ƃ́H

�@���͂T�O�N�㖖����U�O�N�㏉���A����͓�J���t�H���j�A�B�n���C����`����Ă����g��肪��҂ɐl�C�ƂȂ�A����

�ɍ��킹�ăG���L�M�^�[���t�B�[�`���[�����o���h���C��g��\������̂�T�E���h�����n�߂��B�A���v�̃��o�[�u�@

�i�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����ˁA�K���B���̓��D�ɂ����ĉ̂��S�����l�͂�������ł��ˁA�����V��̎c���B�J���I

�P�̃G�R�[�Ƃ͈Ⴄ��ł���B����͎R�F���ʁB�j�A���̃��o�[�u��ڈ�t�����āA�r�`�E�r�`�E�r�`�Ɖ����s���ȃT�E

���h���o���B���F���`���[�Y�A�r�[�`�E�{�[�C�Y����\�i�ł����B

�@�Ƃ����Ƃ���ł��Љ��̂́A�Ȗ�������łǂ����ƌ���������u���z�̏�No.1�v�B�W�����ƃf�B�[���Ƃ����j��

��l�g�̉̂ŁARIDE THE WILD SURF �Ƃ����f��̃e�[�}�Ȃł����B

�@�U�S�N�Ƀq�b�g�������̂��V�V�N�ɍēx�^�������j���[�o�[�W�����B

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=STjkChWwBo4&feature=plcp

�@�V�W�N�ɑ����������y�����M�^�[�E�C���X�g�D�������^���ŃJ�o�[�����o�[�W����

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=NAd_h0KhmOw&feature=plcp

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���r�ꎁ�A�����ƃ��Y���C�g�����Ă܂��B �@���r�ꎁ�A�����ƃ��Y���C�g�����Ă܂��B

�@

|

|

|

|

|

�@�t�Ƃ͉����A���ꂪ�t���A��яo���t�E�E�E���a�S�O�N��̃e���r�A�M���搶�A���Z���A�X�|�[�c��g�ݍ��킹���w��

�h���}�̃V���[�Y���������B

�@�����āA�X�|�[�c�̓��O�r�[���T�b�J�[�Ɍ��܂��Ă����B���̂��B

�@�܂��A�l���Z�ł͍��Z���Q���̃X�g�[���[�ɂȂ�ɂ����B����E�C�ۓ����A���j�P�O�O���[�g���w�j�E�E�E�h���}���͍���B

�@�o�X�P��싅�����邪�A�̈�قł́A���傫�ȋ�Ɂ@�͂����������ā@�^���Ԃȑ��z ����ł������`�E�E�E����ɖ�������

��B

�@�싅�́A�����Ɍ����ē��X�w�͂ɖ�������u���l�̐��v�I�ȕ���ɂȂ��Ă��܂��B

�@����́A�����܂ŃX�|�[�c��}��ɂ����w���h���}�ł���A���̌�ɓo�ꂷ��o���[�{�[���Ȃǂ̃X�|�����̂Ƃ͈قȂ�W��

�����̃h���}�������̂��B

�@�����Ă܂��A�S���̍����w�Z�̋����搶�Ƃ��̂��Ƒ��ɂƂ��ẮA�����Ƃ��s�l�C�ȃh���}�������ɈႢ�Ȃ��B���́u�V����

��v�̐ԃV���c�����Ɠ����悤�Ȗ���肾��������B

�@���������ǂ����L���ɂȂ����A�C���[�W�Ƃ��Ďc���Ă���̂́A�ꌏ����������A�搶�ƃ`�[���S�����[�z�̒��������j���O

���郉�X�g�V�[���B�F�̊炪�[�Ă��ɋP���Ă����B

�@���̍��Z�����������̌ア�낢�날���āA����ł��^���Ԃȑ��z�����͗����ƂȂ�A�c��̐���Ƒa�܂�A�����[�z

�Ƌ��ɏ��������Ă����̂�҂���E�E�E���ꂪ�l�����B

�@�[�z�Ƌ��Ɂi���C���h�����Y�@�P�X�U�V�N�̃����[�X�j���C���X�g�Œ����Ă��������B

�@�N���b�N���@http://www.youtube.com/watch?v=2mYYF41o2jc&feature=plcp

�@

|

|

|

|

|

�@�V���ɒ����N����CD�W�̍L�����ڂ��Ă����B�L���b�`�E�R�s�[�́u���̗��l�ɂȂ낤�v�B�@CD�P�O���ɂQ�O�O�Ȃ���

����A�^�C�g���Ɂu���v�Ƃ��u�h���[���v�������Ȃ����Ȃ�����Ă���ɈႢ�Ȃ��ƋȖڂ����Ă݂��B���b�E�E�E���ƂP��

�����Ȃ��B�����JARO�Ɍ����Ƃ�����냌�x���̖��ł���B

�@�Ƃ������A���ɂ͂��낢��ȃp�^�[��������̂ŁA�u���̗��l�ɂȂ낤�v�ƌ����Ă��A���̖������Ȃǂɂ́A���

�I�Ɍ����Ă���Ȃ��Ɖ��̖����킩��܂���B

�@�������҂ɂȂ閲�i�h���[���E�W�����{�������l���K������j�A���n�̉��q���}���ɂ��閲�i���������Ȃ��������K

������j�A�|�����̂ɒǂ��������閲�i�偛����w�������l���K������j�A�����̖��i���w�����K���앶�ŏ���

�����j�E�E�E���낢�날��ł��傤���B

�@���A�h���[���̋Ȃ͑����B

�@�Y�o���̖��ȁgDREAM�h����n�܂��āA�����̂������̂��Ӗ��s���̔������̂悤�ȁgDaydream Bellever�h�iThe

Monkees�j�A����g���ʂĂʖ��h�iThe Impossible Dream �~���[�W�J���u���E�}���`���̒j�v�̃e�[�}�j�A�g������V�����\

���l�`�h�i�̂��Ă����̂̓t�����X�̃t�����X�E�M�����B�������珗�̎q���M�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂ł��B�����B�@

�������A�\��ł�����̂��Ă����ޏ��A�S�O���N��̍��ł͂�������������E�E�E�j�A�C�X���G���l�̒j����l�g�փh

�o�ƃ_�r�f�̉̂����g�i�I�~�̖��h�i�S���̂Ȃ��݂���A���C���������ł������ˁB�j�E�E�E����ȏ㑱����Ɩ��ł��Ȃ�

�ꂻ���Ȃ̂ŁA�I���B

�@���̍D���ȁu���v�̋Ȃ́AI'LL SEE YOU IN MY DREAMS�i���ň����܂��傤�j�B

�@�Q�O�O�Q�N�̃W���[�W�E�n���X���@�������A���R���T�[�g�̃��X�g�ŃW���[�E�u���E�����̂����Â����ȁB����͂悩��

���B

�@����́A���R�[�h����A�b�v�����p�b�g�E�u�[���̔��������Œ����Ă��������B����͑f���炵����������܂��B����

�Ė������ł��E�E�E�B

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=NWmRlsPzNIc&feature=plcp

|

|

|

|

| ��P3��@BLACK DOG�`�n�[�h���b�N�ƃ��F���`���[�Y�`

|

|

|

�@�u���b�N�E�i�C�g�i�f�B�[�v�E�p�[�v���j�A�u���b�N�E�h�b�O�i���b�h�E�c�F�b�����j�A�u���b�N�}�W�b�N�E�E�[�}���i�J

�����X�E�T���^�i�j�Ƀy�C���g�E�C�b�g�E�u���b�N�i���[�����O�E�X�g�[���Y�j���������S�Ȃ��A���E�S��u���b�N�E�\��

�O�ƌĂ�ł���E�E�E���I�ɁB

�@���̂����Q�Ȃ��ʃR�[�q�[�E�u���b�N��CM�Ɏg��ꂽ���A�ǂ̋Ȃł��傤�H�@�������ꂽ���ɂ͊ʃR�[�q�[�P

�N���i�悵�܂��E�E�E�Ɩ^�ʃR�[�q�[���[�J�[�������Ă���E�E�E�͂����Ȃ����B

�@�T�b�J�[�̎����ŁA�X�|���T�[�̎�̒��������̖��O�̃r�[����Ђ��A�D���`�[���Ɋʃr�[���P�N����

��ƌ����Ă��邪�A�C�ɂȂ�̂͂��̗ʁB�܂����P���P�{�ȂǂƂ�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ǝv�����A�ǂ��ł���

���B

�@�u���b�N�E�h�b�O�̓V���L�b�Ƃ������Ƃ��Ɉ��ރu���b�N�R�[�q�[��CM�ɂ͂�����Ǝg���Ȃ��B�Ē����E�B�X�L

�[�Ȃ炢����������Ȃ��B����͂Ȃ����H�@�����킩��B

�@���������u�b���킩��v�Ƃ������{����CM�A�ŋߌ��Ȃ����ǂ��Ȃ�����ł��傤�B

�@�u���W���o�g�̃G�E�~�[���E�f�I�_�[�g�i�s�A�j�X�g�j�̂P�X�V�T�N�̃A���o���gFirst Cuckoo�h�Ɏ��߂�ꂽ�u

���b�N�E�h�b�O�́A�h�����ɃX�e�B�[�u�E�K�b�h�A�x�[�X�ɃE�C���E���[�A�M�^�[�ɃW�����E�g���y�C�ƁA�P�X�X�Q�N��

HYPERS�Ƃ��ă��F���`���[�Y�E�J�o�[�A���o�������[�X�����R�l�B�iMy Music Garden��Q��P�O�ԊX�̎E�l

�`���F���`���[�Y�ɕ����`�@�y�с@Music is my life��P�U��n�C�p�[�Y�@���������������B�j

�@�@BLACK DOG�@�@�iDEODATO�@�gFirst Cuckoo�g�h�j

�@�@���N���b�Nhttp://www.youtube.com/watch?v=SJLSfnUcnuc&feature=plcp

|

|

|

|

| ��P�Q��@���E�͓��̏o��҂��Ă���

|

|

|

�@���H�̓����߂Â��Ă����B���{�Ō�����̂́A�Q�T�N�U��Ƃ����B

�@���ʂ̃T���O���X�Ō���Ɩڂ����߂�Ƃ������ƂŁA��p�T���O���X�������ɂȂ邭�炢���̒�����

�オ���Ă���B�������A���̃T���O���X�A���z������Ƃ��ȊO�g���Ȃ��̂Ȃ�A���ꂪ�{���̃T���O���X

�i���z���K�l�j���B

�@�C�[�W�[���X�j���O�Ƃ����W���������܂��Ȃ�����A�I�[�P�X�g���Ȃǂ��o�b�N�ɉf�批�y��X�^���_�[�h

�i���o�[�����t���Ă����A���E�J�C�I���Ƃ����M�^���X�g�������B�P�X�U�O�N�㏉�߂�����A�A���E�J�C�[�_��

�ԈႦ���邱�Ƃ͂Ȃ������낤�E�E�E�Ӗ��s���B

�@

�@���F���`���[�Y����n�܂�G���L�C���X�g�̃E�G�[�u�������Ă������A����Ƃ͏����Ⴄ���A������

��A�N�V�����f��̉��y�ɂ̓p���`�̌������G���L�M�^�[�̃T�E���h���}�b�`���Ă����B

�@���̎ʐ^�̃��R�[�h�A���Z���̎��ɔ��������̂����A�ʂɗ~���������킯�ł͂Ȃ��B���F���`���[�Y��

EP�Ղ�����Ń��R�[�h���ɍs�������A�c�ɒ��̂��ƁA��]�̂��̂�������Ă���Ƃ͌���Ȃ��B����

���A�|�P�b�g�̂R�R�O�~���g�킸�ɋA��̂̓��b�^�C�i�C�H�@�����Ń��R�[�h�I��T���Ă���ƁA�A���E�J�C�I

����������̃��R�[�h���o�Ă����B�W���P�b�g�ʐ^������Ə��X�X�}�[�g���ɂ͌����邪�A�ꉞ�d�C�M�^�[

�������Ă���A�܂������Ă݂邩�Ƃ����C�����������̂ł��B

�@�Ƃ��낪�A�����������M�^�[�̃T�E���h���S�n�悭�����A�X�[�p�[�e�N�j�b�N��Â����Ƃ�����Ȃ�

�f���ȉ��t���A����܂��f���Ȏ��Ƀs�b�^���n�}�b�^�̂ł����B

�@THE WORLD IS WAITING FOR THE SUNRISE ���E�͓��̏o��҂��Ă���@AL CAIOLA/

GUITAR

�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=c3K3OHDeJiwhttp://

|

|

|

|

| ��11��@�}�[�W�[�r�[�g�ʼnS������

|

|

|

�@1960�N�㏉�߁A�C�M���X�̍`�����o�v�[���Ő��܂ꂽ���o�v�[���T�E���h�B��

�ۂ̓}���`�F�X�^�[����h���̃o���h�~���[�W�b�N�܂ňꊇ��ɂ��ē��{�����ł�

���ĂB

�@�{���C�M���X�ł́A�}�[�W�[�͉����̃��o�v�[���o�g�̃r�[�g���Y�𒆐S�Ƃ���

�o���h�~���[�W�b�N�́A�}�[�W�[�r�[�g�ƌĂ�Ă���B

�@�̂̏��N�i���V�N�j�́A�}�[�W�[�r�[�g�ƕ����������Ń}�W�S�������B�W�F���[��

�y�[�X���[�J�[�Y�i�S���������̂ł͂Ȃ��j�A�T�[�`���[�Y�i�����T���������Ă�

���ł͂Ȃ��j�A�r���[J�N���C�}�[�ƃ_�R�^�X�i�����N���[���������Ă���̂ł�

�Ȃ��j�E�E�E�E�E�b�܂��o�����B

�@�A�����J�̃��b�N�����[����u���[�X�̉e�����ăC�M���X�Ő��܂�A�A�����J

�ň�Ă��Đ��E��Ȋ������u���e�B�b�V���E���b�N�͑�p�鍑�Ō�̉h�����B��

�������ꂪ����̃��b�N�ɂȂ����Ă���B�X�y���T�[�f�C�r�X�E�O���[�v�A���[�h

�o�[�Y�A���[�f�B�u���[�X�E�E�E�E�b�܂��܂��B

�@���N�́A�r�[�g���Y�f�r���[50���N�A�����h���I�����s�b�N�J�ÂōĂуC�M���X��

���ڂ���邪�A���ꂪ��i�����Â��ɂȂ����Ƃ��A���o�v�[���ɍs���ă}�[�W�[

�͂�n��t�F���[�ɏ��A�`���̕��ɐ�����Ȃ���}�[�W�[�r�[�g�������������

�݂����B

���@�u���}�p���`�v�̃^�O�������������R�[�h�g���o�v�[���T�E���h�R���N�V�����h

�@48�N�O��1964�N�A����������I�����s�b�N�̔N�Ƀ����[�X���ꂽ2�ȁA�W�F���[

�ƃy�[�X���[�J�[�Y�́g�}�[�W�[�͂̃t�F���[�{�[�g�h�A�r�[�g���Y�́g�m�[���v

���C�h�i�������G���L�C���X�g�o�[�W�����j���A�b�v���܂����B�f���͎O�Øp�t�F��

�[�B

�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=u7ULO1sU_4I&feature=

plcp

�@�@�@�@�@�@

���o�v�[���̃L���o�[���N���u�̕��͋C���Č�����THE BESTLES ���C�u

�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=e9e0zB4eIuY&feature=

plcp

|

|

|

|

| ��10��@���G���L���e�P�e�P���b�I

|

|

|

�@�T�[�t�B���T�E���h�̕��͋C��グ��̂Ɍ������Ȃ��̂��e�P�e�P�B���̍ō��̃v���C���[�͂������h���E�E�B��

�X���B�����N���߂Â����Ƃ̂ł��Ȃ��_�Ƃ̈�ɒB���Ă���Ƃ�����B

�@���\�N�̐́A�G���L�M�^�[����ɂ������N�����́A��O�Ȃ�����Ă����t�@�ŁA�ȒP�����Ŏ��ɓ���B�̐S�ȂƂ����

�K�����������Ă��܂��B�������ɍ��̎�҂͂��Ȃ����낤����A������Y�����`�������̂悤�ȑ��݂ɂȂ��

��B

�@�����ɂ́A�g�������O���b�T���h�Ƃ����e�N�j�b�N�����A�G���L�C���X�g�����n���ɂ����������ł�����B�u���@�A���̃e�P�e

�P�ˁv�ƁB

�@�������A���̃e�P�e�P������A����Ȃ��ŋȂ̒��܂����傫���قȂ�B�����ƌ����Ȃ�A���ꂪ������ȂƂ��Đ���

���Ȃ��ȁH������B���ꂪ�gPIPELINE�h�B�Ζ��A���ǂł͂Ȃ��B�g�̐�[���N���b�Ɗ�������Ԃ̂��ƁB

�@Don Wilson of The Ventures�@�̐_�ƃe�P�e�P

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=Q7AF5p6nY2s

|

|

|

|

|

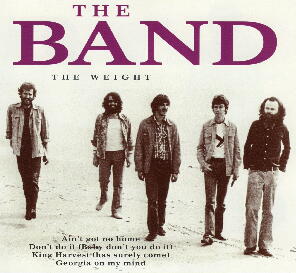

THE WEIGHT

�@�i�U���ɒ������Ƃ��A���̓w�g�w�g�ɔ��Ă��āA�������ꏊ���K�v����

���B

�@�����A�I���W�A�ǂ����x�b�h�̂���Ƃ���������Ă���Ȃ����B

�@�I���W�́A�j���b�Ə��Ď�����ɐU�����B

�@���͉ו��������ė����オ��A�g����Ƃ����������x�T���n�߂���

���A

�@���̂Ƃ��A����������w�����ĕ����Ă���̂ɏo������B

�@�����A�l�[�����A���ƈꏏ�ɊX�ɍs���Ȃ����B

�@�A�^�C�͂��ꂩ��s���Ƃ��낪���邩��_�������ǁA�A�^�C�̃_�`�Ȃ�s������

�ˁE�E�E�Ə��͌������B

�@�i�Ӗ�FEBsShu�j

�S��19���@Levon Helm�i�����H���E�w�����j�i���B�@THE BAND�́u�̑�Ȃ�

�����v�͂�����x�ƂȂ��B

�@���@���N�Ԃ̒��ق̌�A1974�N1������2���ɂ����ă{�u�E�f�B�����ƃU�E�o

���h�̑S�ăc�A�[���s���A���̋L�^���u�̑�Ȃ镜���@Before The

Flood�v�Ƒ肷��k�o2���g���C�u�ՂƂ��ă����[�X���ꂽ�B

�@���̒��ŁA�����H���E�w�����̉̂�THE WEIGHT�i�d�ׁj���ō������A

YOUTUBE�ւ̃A�b�v�����݂��Ƃ���A���E200�J���ȏ�Ŏ����s�\�ł����B�c

�O�B

�Ƃ肠�����A�X�^�W�I�^���o�[�W�������A�b�v���Ă݂܂����B�����ƃo�C�N�ɂ�

�������đ����Ă݂����Ȃ�H

�@�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=mk7HtEPbdMA&

feature=plcp&context=

C4089d1eVDvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHXRgNYR5qVziKGjbBqEvpNY

=

�@�@�@

|

|

|

|

| ��W��@�g�t�H�[�N���b�N�h�͂ǂ��֍s������

|

|

|

�@���M�^�[�A�o���W���[�A�E�b�h�x�[�X��e���Ȃ��炫�ꂢ�ȃn�[���j�[�ʼn̂��u���U�[�X�E�t�H�[�A�L���O

�X�g���E�g���I�A�s�[�^�[�E�|�[�����}���[�Ȃǂ̃A�����J���E���_���t�H�[�N�\���O���P�X�U�O�N�㏉�߂ɓ�

�{�ɓ����Ă���悤�ɂȂ�A��w���𒆐S�ɁA���̃X�^�C���ʼn̂��J���b�W�E�t�H�[�N�ƌĂ��W��������

�ł����B

�@�@�@

�@�A�����J�ł́A�͋����\���ƃC���p�N�g�����߂ăM�^�[��x�[�X���G���L�ɑւ��A�h�������������g�t�H�[

�N���b�N�h�Ɉڍs���Ă����B

�@�������{���A�r�[�g���Y�Ȃǂ̃}�[�W�[�E�r�[�g�i���o�v�[���E�T�E���h�j�⃔�F���`���[�Y�Ȃǂ̃G���L�C

���X�g�D�������^�������X�Ɠ����ė��Ă���A���̉e���������āA���ƂȂ������M�^�[�ʼn̂��t�H�[�N�\���O

�ɕ�����Ȃ��������鎞�オ���Ă����B

�@�����Œa���������{�̃t�H�[�N���b�N�́A���b�Z�[�W���̂��܂�Ȃ��u�₩�n�̃��b�N�ŁA���̌�ɑ䓪

���Ă���f�r�i�O���[�v�E�T�E���Y�j�̗���ɏ���Ă����v�f�������Ă����B

�@���A�t�H�[�N�\���O�́g�t�H�[�N�h�Ƃ��Đ��������Ă��邪�A�I�g�[�T���A�l�̂��̃t�H�[�N���b�N�͂ǂ���

�s�����̂ł��傤�B

�@���M�^�[�������炵�ĘH��ʼn̂���҂��A�����̃`�����X��͂�Ń��W���[�ɂȂ�X�e�[�W�ʼn̂��悤

�ɂȂ����Ƃ��A���t�̓G���L�M�^�[�A�G���L�x�[�X�A�L�[�{�[�h�A�h�����ɂȂ�B���ł��A���ǂ蒅�����炢

���t�H�[�N���b�N�E�E�E�Ȃ̂��B

�@�P�X�U�U�N�A�������Ƀ����[�X���ꂽ�g�z���o�̏��h�i���C���h�E�����Y�j�̉A�ŗ܂��̂A���{�t�H�[�N

���b�N�̐����I�X�^�C���̋ȁg�Â����l�@�c�`�x-BREAK�h�i���B���b�W�E�V���K�[�Y�j���Ă݂Ă��������B

�@�N���b�N���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3PGwNm0ZZZI

|

|

|

|

| ��V��@�X�^�[�_�X�g�@�`�����̒��̂P�����`

|

|

|

�@�Q�O���I�ō��̃X�^���_�[�h�i���o�[STAR DUST�B���E���ň�����A���̐��قǂ̃~���[�W�V������

�̂��A���t���邪�A���̎��͂������Č�����Ȃł�����B

�@���T���j�̗[���A�U�E�s�[�i�b�c�̉̂ƃ��X�E�C���f�B�I�X�E�^�o�n���X�̃M�^�[���āA�Ⴍ���Ă���

�������x����m���Ă��܂������̐���́A���̋ȂɊւ��ď��X�E���T�C�B

�@�������A�����̑z���o���A����قǂ܂łɔ����������f�B�Ǝ�ʂ̉̎��ŕ��ł��邱�̋Ȃ̎�l��

�́A�ǂ�قǂ̔��j�E�����������̂��E�E�E�B���������������A���ɂ��o��������Ƃ������A���������ɂ���

����������B

�@�� The nightingale tell his fairytale of paradise where roses grew �`�i�C�`���Q�[���i�Ō�t

�ł͂Ȃ������j���o���̊y���ł��Ƃ��b�����悤�Ɂ`�@���������͎̂������ĂΔ���������ɂȂ���

���B

�@�Љ��X�^�[�_�X�g�́A�{�ԗ��V�ƃj���[�n�[�h�ɂ��r�b�O�o���h�E�W���Y�ƃU�E�V���h�E�Y�̃G���L�E

�C���X�g�D�������^���ł����A���t�X�^�C�����ǂ�ȂɈ���Ă��A�P�����̋P���͕ς��܂���B

�@����������AMy Music G�`�q�c�d�m���v�`�k�k�̏�ɋP�������߂Ȃ���E�E�E�E�y�y�y�B

���A�ォ��@�����A���A�ؐ����c�ɕ����������ہB�i2012.3.26�j

�@�@�@�@�@�@�@

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=7ZXs6pnv1ZU&feature=plcp&context=

C4656ee9VDvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHXRgNYR5qVziKGjbBqEvpNY%3D

�@

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GZj9o191JkEhttp

|

|

|

|

| ��U��@�b�g�d�s�@�`�s�j�h�m�r�@�`�~�X�^�[�E�M�^�[�̃T�E���h�`

|

|

|

�@�������̃M�^���X�g���A����̃M�^�[�A�C�h���Ƃ��đ��h����`�F�b�g�E�A�g�L���X�B���X�E�|�[���ƕ��я̂���A�A�����J��

�������̃M�^���X�g���B

�@�m�[�L�[�E�G�h���[�Y�iThe Ventures�j��W���[�W�E�n���X���i�a�������������j�ɂ��傫�ȉe����^�����Ƃ����Ă���B

�@�y�₩�ȃt�B���K�[�s�b�L���O�ƓƓ��̃t�B�[�����O�ɂ���Đ��ݏo�����D�����M�^�[�T�E���h�͗��������Ől�̐S��

�Ƃ炦�A�L�����E���Őe���܂�Ă���B�Q�O�O�P�N�ɖS���Ȃ������A���{�Ȃ�l�ԍ��̃M�^���X�g�������B

�@���Ȃ�̂����A�A�����J�̉��y�G�������E�R��M�^���X�g�Ƃ��āA�`�F�b�g�E�A�g�L���X�A���X�E�|�[���A�����^�P�V��I��

�̂͗L���Șb�B�����^�P�V�́A��ʂɂ͑��e�����l�Ɩڂ���Ă��邪�A�A�g�L���X�E�X�^�C���̉��t�Z�p����z���Ă�

��B

�@�M�^���X�g�Ƃ��Ď��̂̂��Ă����P�X�U�V�N�ɁA�gPICKS THE BEST�h�Ƃ����A���o���ŏ��߂ăO���~�[�܁i�|�b�v�X�E�C��

�X�g�D�������^������j����܂����B�e�l�V�[�B�i�b�V���r���Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�Ƃ��������ŁA�M�^�[�D���͂Ȃ�����

�����B

�@���̃A���o���̒�����A���̍D���ȂP�Ȃ��A�b�v���Ă݂܂����B

�@��x�n�t�s�t�a�d��

�@�gALL�h �`Theme from the Motion Picture �gRUN FOR YOUR WIFE�h�`

�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=1c0Avtp5dGs&context=

C4ae5339ADvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHQdwYCuLWDW9Eqk4A2o4MC4=

|

|

|

|

| ��T��@THE GOOD LIFE�@�`�h��O�b�h�~���[�W�b�N�`

|

|

|

�@�Z�p�̐i���͗l�X�ȉ��b��^���Ă����B�A���̂悤�ȃA�i�N���E���m�N���E�A�i���O�i������AMA�j�l�Ԃ��A�f�W�^��

�Z�p�ɂ���ĉ��y�̐V�������E���L���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�@�P�X�V�O�N��AFM�������y�ԑg�́g�G�A�`�F�b�N�h������ŁA�����������ɂ��ꂸFM�T�����Ŕԑg�\���`�F�b�N���A��

�Ԃ������FM�`���[�i�[�ƃJ�Z�b�g�f�b�L�̃X�B�b�`�������Ƃ����Z���t�^�C�}�[������Ă����BFM�A���e�i�𗧂Ă�

��A�����ԑg�ł̓J�Z�b�g�e�[�v��f��������ւ�����ƁA���ׂĂ̍�Ƃ��ڂɌ�����̂�AMA�l�Ԃɂ͂������ゾ

�����B

�@�^�肽�߂��J�Z�b�g�e�[�v�����Đ����Ă݂�ƈĊO�����悭�A�������^�����������̎v���o�܂őh���Ă���B�������

�̂܂܂ɂ��Ă����̂͐ɂ����B

�@�Ƃ������ƂŁA���݁A���R�[�h��J�Z�b�g�e�[�v�̉������p�\�R���Ɏ�荞��Ńf�W�^��������Z�p���ȒP�Ɏ�ɓ���

����ɂȂ����̂ŁA���̋Z�p���g���ăJ�Z�b�g�e�[�v�����̃f�W�^�����}�X�^�[�Ƀ`�������W���Ă݂��B�ʂ�����AMA�l

�Ԃ���E�p�ł��邩�B

�@�������A���̋Z�p���g���O�Ƀ��R�[�h��J�Z�b�g�e�[�v���Đ�����A�i���O�@�킪�v�邪�A�K���Ƃ������P�Ɏ̂Ă��

�Ȃ������Ȃ̂����͎����Ă���B��͂�AMA�l�ԂȂ̂��B

�@�J�Z�b�g�e�[�v�E�f�W�^�����}�X�^�[��P�� �����������B

�@�gTHE GOOD LIFE�h�@�����B��Ɠ������j�I��LIVE 1979

�@�N���b�N�@���@http://www.youtube.com/watch?v=lL_F3_s8l80&feature=plcp&context=

C4656ee9VDvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHXRgNYR5qVziKGjbBqEvpNY%3D

�@�ɗ\��F��

�@�������Ɏ��ꂽ�V��t���A�����ɂȂ��Ė��������̎ʐ^��ؑg�ݖ͌^���������A�]�ˊ��̎p��ؑ��őh��

�����A�܂��ɏ�s�Ń��}�X�^�[�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ |

|

|

|

| ��S��@�����t�B�X�͏t�������˃u���[�X�E�A�Q�C��

|

|

|

�@�t�̑������߂Â��ƒ��������Ȃ�̂��g�c��Y�́g�t�������ˁh

�@���@������B�K���X�̃H����@���ăF�A�N�̃H���v���H�~�߂Ă݂����`�@����A����������X�g�[�J�[�s�ׂƂ���ꂩ

�˂Ȃ��ł��i�B�������A�����̎��ł���B��@�L���͌��̓y��̏���A�U��Ԃ�Ȃ��瑖�����`���A����͏t������

�ˁ`�B�@����͂�����ł����A�����̃������́����ɂ��C�����Ă��������ˁB�y��̏�𑖂�Ƃ��̑厖�Ȓ��ӎ���

�ł�����ˁB���ꂪ�����Ƃ������̂ł��B

�@���̎��ɁA�K�����������Ȃ�̂��{�u�E�f�B������STUCK INSIDE OF�@�l�n�a�h�k�d �v�h�s�g�@�s�g�d�@MEMPHIS

BLUES AGAIN�@(�X�^�b�N�E�C���T�C�h�E�I�u�E���r�[���E�E�B�Y�E�U�E�u���[�X�E�A�Q�C���j�B������͓���ȋȖ��Ɖ̎��őS

�������ł��܂���B�������A���������ł����s�v�c�Ȗ��͂̂���Ȃł��B

�@���̒����炵���Ȗ����l�b�g�̎����|��ɂ�����Ɓu�Ăу����t�B�X�E�u���[�X�Ōg�т̒��œ����Ȃ��ł��B�v�ƒ����ȓ�

�{��o�Ă��܂����A���̋Ȃ������[�X���ꂽ�P�X�U�U�N�ɂ͌g�тȂǂ���͂����Ȃ��A�l�b�g�̖|��������Ă��܂�

�ă����A�����A�������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B

�@�Ƃ����Ƃ���ŁA�����������������̂�������ł��傤���A�ǂ���������̂ł��B�}�C�E�~���[�W�b�N�E�K�[�f���ɂ́A������

�ނ̉Ԃ⎗���悤�ȉԂ������ς������āA���E�ɂ�����̉ԂȂǍ炢�ĂȂ��̂ł��B�I�����[�����ł͂Ȃ��A�����A��

���A�����E�E�E�E�Ȃ̂ł��B

�@����ł́A���̂Q�Ȃ����C�u�o�[�W�����Œ�����ׂĂ݂܂��傤�B

�@��YOUTUBE��

�g�t�������ˁh�@�悵�������낤LIVE '73 (�������`�̃G���L�M�^�[���������̂ł��B)

���t�����܂����B�@�@�@�@

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=5tzmemCFbKw&context=

C4ae5339ADvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHQdwYCuLWDW9Eqk4A2o4MC4=

�@STUCK INSIDE OF�@�l�n�a�h�k�d �v�h�s�g�@�s�g�d�@MEMPHIS BLUES AGAIN�@�@�a�n�a�@�c�x�k�`�m

�@�i�s�����@�q�n�k�k�h�m�f�@�s�g�t�m�c�d�q�@�q�d�u�t�d�@���[�����O�T���_�[���r���[�f75�`76�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�N���b�N��http://www.youtube.com/watch?v=WhtjDTsK-G4&context=

C4e6f5f4ADvjVQa1PpcFM4FPJKkGGqHXRgNYR5qVziKGjbBqEvpNY=

|

|

|

|

| ��R��@�E�F�X�E�����S�����[�@�`�i���̃M�^�[�T�E���h�`

|

|

|

�@�������������ƋC���������炮�悤�ɁA�S��Good Music Garden�������Ă���Ɛl�����y�����Ȃ��

���B

�@�W���Y�M�^�[���v�����́A�x���M�[�̃W�����S�E���C���n���g�A�A�����J�̃`���[���[�E�N���X�`�����ƃE�F

�X�E�����S�����[�̂R�l�Ƃ����Ă���B

�@

�@�Ȃ��ł��A�����݂̂��鑾�����F�Ȃ���ӊO�Ǝ�����悭�A�C�����悭�h���C�u����E�F�X�E�����S����