![]()

![]()

| 1、尼港殉難者記念碑 |

大正9年5月の尼港事件の犠牲者を慰霊して、堀原練兵場(現在の水戸市運動公園)に大正11年3月帝国在郷軍人後援会によって建立された。 説明文 この碑は、大正九年(一九二〇)シベリア出兵の際、尼港事件に遭い殉難された方々に対する慰霊の為在郷軍人会が建立したものである 尼港事件とは、ロシア革命後の混乱期に、東部シベリア治安維持等のため、英・仏・米等の要請を受け共同出兵(シベリヤ出兵)の際、ニコライエフスク(尼港)守備隊及び邦人が共産革命軍の残虐行為により全滅した事件である。 尼港は、沿海地方北部アムール川河口の政治経済の中心地で、僻遠の港町であった。 大正8年4月第十四師団は東部シベリヤに派遣され、これに伴い水戸歩兵第ニ聯隊第三大隊(長陸軍少佐・石川正雅)は、ハバロスクの聯隊と別れて尼港に到り、守備隊となって在留邦人の保護等にあたった。 九月海軍と漁業関係者等が引き揚げ後の越冬者は、守備隊320名・海軍43名と石田領事ほか約350人の邦人であった。 この方面の革命軍は、極端な過激思想を持つ悪質なパルチザン軍(パ軍)で、情勢の悪化を憂い中央では増援部隊の派遣を図ったが、結氷積雪等に阻まれて断念を余儀なくされた。 ニ月五日海軍電信所はパ軍の砲撃を受けて破壊され、守備隊は約4千のパ軍と反日的市民の中に孤立した。 以来両軍は交戦状態に入ったが、二十八日秩序維持協定が成立し、市内に入ったパ軍は、協定を無視して不法暴虐の限りを尽くし、武装解除を要求してきた。 石川守備隊長は海軍及び領事等と協議の結果事態打開のため三月十二日未明一斉に攻撃を開始した。 緒戦は有利に進展したが逐次死傷者続出し、石田領事は家族と共に自決した。 その後軍民協力して防戦を続けたが、パ軍の謀略による改ざん電報により停戦し、十九日武装を解除されて全員投獄され悲惨な獄中生活を送った。 五月下旬我が救援部隊の接近を察知したパ軍は、獄内外の日本人全員を惨殺し全市を焼き払って遁走した。 獄舎内の生々しい血痕や「五月二十四日を忘れるな」と無念の恨みを込めた文字、辞世の数々が、最後を物語り、六月三日到着した救援部隊員は、なすすべもなく悲憤の涙を流すばかりであったという。 |

|

平成八年五月二十四日 水戸歩兵第二聯隊会 (社)日本郷友連盟茨城県支部 建立 (撰 加藤保男) |

| 2、水戸歩兵部隊の跡の記念碑 |

| 昭和38年ごろから、歩二会総会において、水戸歩兵第二聯隊をはじめ関連部隊の武勲を後世に伝えるため、記念碑建設の要望が起こった。そこで、昭和40年、歩二会を骨幹とした「水戸歩兵聯隊遺跡保存会」(会長:鶴見鴻二氏)を結成して、過去に水戸歩兵第二聯隊に在隊したことのあった者から広く浄財を募り、尼港殉難者記念碑の傍らに記念碑を建立した。 碑文に刻まれた言葉 大東亜戦争の終結既に遠く 水戸歩兵部隊跡は一変して いま僅かに尼港記念碑を残すに過ぎない 滄桑の変誠に感慨無量である ここに終戰二十周年を期し 有志相図り 我々の郷土部隊が残した歴史を後々まで伝えたい念願から 大方の協賛を得て この碑を建てるに至った 歩兵第二聯隊は 明治七年明治天皇から軍旗を授かり千葉県佐倉に創設され 爾来西南の役 日清日露両大戦に出征し 明治四十二年水戸に移駐後は シベリア派兵 満洲 支那各事変に参加し 勇名を轟かした 大東亜戦争の戦勢傾くや 満洲から太平洋の要衝ペリリュー島に馳せ 中川大佐以下五千 敵の猛攻に堪えること七旬 昭和十九年十一月遂に玉砕し 七十年の歴史を閉じた また歩兵第百二聯隊は ニューギニアに転戦敢闘し これに劣らない偉勲をたてた 東部第三十七部隊外留守機関は 困難な後方業務を完遂し 両聯隊をはじめ幾多郷土部隊善戦の基盤をなした 顧みて水戸歩兵部隊の武勲は 祖國の歴史とともに朽ちることなく 永遠に輝くであろう この碑が つわものどもの夢の跡を偲ぶよすがとなり 後世に資することができるならば幸である |

| 昭和四十一年四月 水戸歩兵聯隊遺跡保存会 |

| 3、日本政府慰霊碑 |

昭和28年(1953)1月31日〜3月19日に実施された厚生省引揚援護廰の南方八島(南鳥島、ウェーキ、サイパン、テニアン、グアム、アンガウル、ペリリュー、硫黄島)の遺骨収集、慰霊派遣の際に、米陸軍歩兵第321連隊戦没者記念碑の近く(現在のマユミイン付近)に建碑された。

昭和42年(1967)の厚生省の遺骨収集派遣の際に村長サブロウ・ギャラヴィラ氏より、村民墓地の一部を日本人戦没者用として提供するので、その地に慰霊碑を立てては如何との申し入れがあり、その後、現在の墓苑内の舩坂弘氏の慰霊碑の横に移転された。

| 4、慰霊碑(舩坂弘氏) |

| ペリリュー島に初めて民間の慰霊碑が建設されたのは、昭和43年(1968)であった。この碑は、ペリリュー島とともに玉砕したアンガウル島の戦闘で、重傷を負いながらも奇跡的に生還した同島守備隊(宇都宮歩兵第五十九聯隊)の舩坂弘氏の篤志によって建てられたものである。 舩坂氏は、アンガウル、ペリリュー両島に慰霊碑建設の悲願をたて、自ら執筆した戦記「サクラサクラ」「英霊の絶叫」そのほかの印税収入をこれにあて、米国管理下のパラオに単身で数回訪島し、各種の制約を克服し、現地政庁や元日本人の会「さくら会」、地元島民たちの理解と協力を得て、ようやく実現したものであった。 昭和43年(1968)1月起工し、これに合わせて舩坂慰霊団を募り、第一次21名、第二次28名の訪島巡拝を行った。特に第二次慰霊団の訪島した4月には、ペリリュー島の慰霊碑が完成して除幕式が行われた。 (中央「みたま」の右側が舩坂弘氏の建立した慰霊碑、左側が日本政府の建立した慰霊碑。) ペリリュー島に初めて慰霊碑が建設されたのは、昭和43年(1968)であった。この碑は、ペリリュー島とともに玉砕したアンガウル島の戦闘で、重傷を負いながらも奇跡的に生還した同島守備隊(宇都宮歩兵第五十九聯隊)の舩坂弘氏の篤志によって建てられたものである。 舩坂氏は、アンガウル、ペリリュー両島に慰霊碑建設の悲願をたて、自ら執筆した戦記「サクラサクラ」「英霊の絶叫」そのほかの印税収入をこれにあて、米国管理下のパラオに単身で数回訪島し、各種の制約を克服し、現地政庁や元日本人の会「さくら会」、地元島民たちの理解と協力を得て、ようやく実現したものであった。 昭和43年(1968)1月起工し、これに合わせて舩坂慰霊団を募り、第一次21名、第二次28名の訪島巡拝を行った。特に第二次慰霊団の訪島した4月には、ペリリュー島の慰霊碑が完成して除幕式が行われた。 (中央「みたま」の右側が舩坂弘氏の建立した慰霊碑、左側が日本政府の建立した慰霊碑。) |

| 5、墓苑の決定 |

|

|

| 6、慰霊碑「みたま」 |

|

ペリリュー島みたま会:昭和43年ペリリュー島戦没者の遺族をもって結成された会。 |

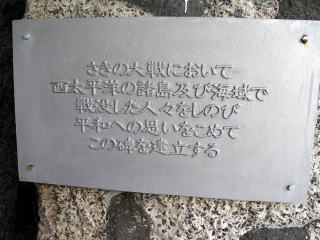

| 7、ペリリュー島南端の西太平洋戦没者の碑 |

| 日本政府がパラオ共和国の協力を得て、パラオ諸島およびその周辺海域戦没者慰霊のため、昭和60年(1985)3月8日に建立したもの。4月12日の式典には、天皇・皇后両陛下の生花が供えられ、全国から、遺族代表、パラオ共和国関係者、島民の人たち多数が参列して、厳粛盛大に行われた。 なお、この碑の周辺は、ペリリュー島平和公園と名づけて整備され、両国の友好親善の一翼を担っている。 |

| 8、大山の顕彰碑 |

|

ペリリュー島慰霊推進会は、ペリリュー島守備隊(水戸歩兵第二聯隊基幹、配属諸部隊)の偉業をたたえ、その勲雄を後世まで語り継ぐよすがとして、、平成元年(1989)2月21日、守備隊ゆかりの地、大山中腹に顕彰碑および、鎮魂碑を建立し、碑の竣工・除幕を行った。

碑に刻まれた言葉 |

9、大山東側の聯隊本部跡の鎮魂碑

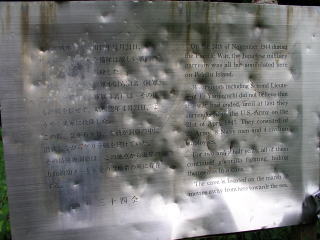

| 水戸歩兵第二聯隊聯隊長中川大佐、師団派遣参謀村井少将の自決の地であるとされた聯隊本部跡の洞窟前に顕彰碑と同じく、平成元年(1989)2月に鎮魂碑が建立された。しかし、その後、この洞窟は、中川大佐、村井少将が自決した洞窟でないことが、アメリカ側の調査により判明した。 平成5年(1993)年8月に、アメリカ人の陸軍退役軍人であるエド・アンダーウッド(Ed Underwood)元大佐、およびカール・ビーラン(Karl Bielan)氏、コーディー・ワグナー(Cordy Wagner)氏、リー・ハーマン(Lee Harmon)氏の4名からなる調査隊が、中川大佐、村井少将の自決した移動先の洞窟を再発見した。エド・アンダーウッド氏から、本会に寄せられた情報提供により、翌年9月、米軍上陸50周年記念式典と同時期に、調査および、遺骨収集が実施された。 |

| 10、浜街道(West Road)三叉路近くの工兵隊壕のレリーフ |

|

生き残った34名の日本軍守備隊の内の海軍兵3名、陸軍工兵3名、通信兵2名、現地召集沖縄出身陸軍兵1名、沖縄出身軍属1名の計10名の混合部隊が昭和22年4月まで住み着いていた洞窟。「工兵隊壕」と命名されていた。このレリーフは、ペリリュー島酋長の依頼により、平成2年(1990)4月10日に建立された。

レリーフに刻まれた言葉 |

| 11、茨城県護国神社慰霊碑 |

| 五十年祭を期し、ペリリュー島慰霊推進会が平成5年(1993)11月24日に茨城県護国神社に建立。 碑文に刻まれた言葉 |

|

平成五年(一九九三)十一月ニ十四日 歩二会・ペリリュー島慰霊推進会 |