| いのりとほほえみ 女性と仏教 |

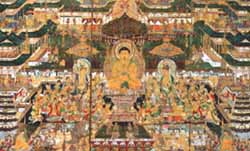

四、 仏教に道を定めた「中将姫伝説」  浄瑠璃や謡曲などで演じられる中将姫伝説。 浄瑠璃や謡曲などで演じられる中将姫伝説。奈良時代、藤原豊成の娘・中将姫は5歳で実母と死別し、継母の執拗ないじめを受けたが、やがて仏を頼り、16歳で出家。蓮の糸で「当麻曼荼羅(まんだら)」を織り上げて、極楽浄土に導かれたという。 「典型的な継子いじめの話だが、シンデレラや白雪姫が王子様に救われるのに対し、中将姫が仏教に救われたのが面白い」と奈良国立博物館の西山厚・資料管理研究室長は話す。 中将姫伝説の地は奈良市北部。江戸時代からの町家が多く残る「ならまち」の一画に、中将姫生誕の地に建てられたという誕生寺(異香義靖住職)がある。付近には徳融寺や高林寺など、中将姫伝説にまつわる他の寺も散在する。 誕生寺はひっそりとした尼寺。時折、中将姫伝説にひかれて訪れる人がいて、姫の産湯を汲んだという井戸などを見学していく。 この地には藤原不比等の孫にあたる父・豊成と実母・紫の前、姫のそれぞれの御殿が3棟建っていたとされ、現在の地名「三棟町」に名残をとどめている。 5歳で実母と死別した中将姫は琴の名手で、それをひがんだ継母にいじめられた。裸にされて雪をかけられたり、毒を盛られたり…。山で殺されそうにもなったこともあった。 世をはかなんだ姫は16歳で奈良・当麻寺に入り、出家した後は「称讃浄土経」一千巻の写経を果たす。さらに蓮の糸で「当麻曼荼羅」を織り上げたとき、阿弥陀如来と二十五菩薩が現れ、極楽浄土に導かれた。その29年の生涯は仏教説話として民間に伝承されている。 誕生寺では、この話を「中将姫涙和讃(わさん)」にまとめて伝えてきた。尼たちは毎年の姫の命日に、本堂にまつられた中将姫像に向かって節をつけて唱える。ゆっくりとして切ない「短調」の節である。  奈良国立博物館の西山室長は「浄土信仰にすがり、仏教に力を与えられた中将姫の話は、女性が仏教をどうみたか、仏教にどう救われたかを知る一端になる」と話す。 当麻寺に所蔵される当麻曼荼羅(奈良時代、国宝)には、一人の女性が編み上げたという言い伝えがある。鎌倉時代に成立したとみられるこの言い伝えが、のちに中将姫伝説を生んだ。 鎌倉時代は当麻曼荼羅の転写本が各地で作られ、特別展「女性と仏教」には、壮麗な極楽浄土の様子を表現した京都・知恩院の品(重要文化財)が出陳される。 誕生寺の尼、斉藤徳子さんは「伝説はいわゆるハッピーエンドだと思います。姫は往生できたのですから。現代でも三十路前の29歳は人間として節目の年。その年までに仏道に自分の道を定められた中将姫はやはり立派です」と思慕し続けている。 文 石井奈緒美 写真右上/壮麗な浄土世界が表現された知恩院の「当麻曼荼羅図」(部分) 写真右下/極楽浄土に導かれる中将姫の像。誕生寺境内にまつられている 写真 奥 清博 (2003/03/27) |